深度參與后,我對校招的數字化有些想法

秋高氣爽,金桂飄香。

又有許多應屆生挑好了Offer,簽下了三方,準備邁入職場。

今年,小蔣有幸全程參與了公司的秋季校園招聘,不僅負責技術支持和數據分析,甚至做過地面推廣、去過高校拜訪,擔任過面試官與宣講會主講。

我想聊聊,在這次難得的深入機會中,我的收獲和想法,以及可能的數字化機會,分4個主題:

- 雇主品牌建設

- 應聘體驗優化

- 招聘效率提升

- 數據分析完善

其中的重點,是在上篇聊的第一個主題。

非常希望能和大家討論,并向更有經驗的企業、更前沿的供應商多多學習!

1-1 企業背景:

我司沒有知名的雇主品牌,

但卻是小而美的寶藏平臺。

我們身處的行業巨頭林立,

在校招季里更難被人注意。

不過,我們清楚同學們對去同業大公司的顧慮,

對培養方案進行了差異化的設計。

團隊的氛圍、成長的機會、工作的豐富度,都適合應屆生在這里層層升級。

薪酬有一定市場競爭力,更有包羅方方面面的福利,

正如宣講會上我給自己加的霸道總裁戲:

在線下的雙選會上,但凡對深圳不排斥、這個行業有興趣,

基本上都只需三言兩語,就能拿下同學的簡歷。

只是如何獲得這三言兩語的契機,其實并不容易。

1-2 秋招中的發現:

信息爆炸與廣告失靈

現在的畢業生每天都被海量招聘信息轟炸,校內校外、線上線下 。

例如在某所中部985院校,秋招有超過8000家單位為搶人掐架。一天能有130場校內宣講。

而某頭部校招平臺,仿佛被眼里只看到廣告費,首頁刷了幾屏都還是廣告位,各種動圖亂閃亂飛。具體數字這里不便分享,但不出意外,吸引簡歷的效果讓人感覺不會再愛。

同樣不再奏效的,還有在招聘門戶上的廣告,盡管他們也提供了一些新的宣傳玩法。

最糟糕的是,這些平臺甚至不提供最基本的流量數據。到底是目標人群沒觸及到、還是廣告內容太無聊,亦或某個環節流失率高?問題處在哪里,沒有數據都無從分析。

線下活動與疫情影響

對于我們這樣的企業,線下活動的依然有效且直接。

其中,流量最大的還是雙選會,有政府、學校組織的,也有專業商業機構組織的。我們在參加某校雙選會后的一周,來自該校的簡歷增加了7倍。

值得考慮的是,線下活動要如何與線上結合,如何在線上維系線下吸來的粉絲?

然而今年疫情反復,入校受到嚴格限制,我們準備參加的多場活動直接取消,也就失去了不少與學生面對面交流的機會。新來襲的奧米克戎變種病毒令人生畏,明年有沒有什么新形式能將線下的損失挽回?

就業中心的線上平臺

在各簡歷來源中,占比提升最明顯的高校的就業指導中心。由他們發布的招聘信息,既代表了學校對企業的認可,也代表了企業對學校的認可。

但對企業的難度在于,每家高校都有自己的就業中心,每家就業中心都有自己的就業網和微信公眾號。

但我并不看好有招聘系統能做出“一鍵發布到各高校就業網”的功能。各家高校就業網要求的格式都不同,而且學校審核可能要幾天,稍有不慎填錯了,又要幾天。

高校就業信息網同樣信息爆炸,一天能有好幾頁更新。他們公眾號推文的效果其實更好,每天就推幾家單位,而且外校同學也能關注,閱讀量是就業網的5-10倍。那么如何獲得推文機會?

說個題外的有趣發現,不少高校就業網是由一家叫云研科技的公司搭建。

宣傳范圍的局限

我們從各校了解到的情況都類似,準備考研考公的大四學生超過了五成。而他們當中,能成功上岸的大約只有三成。

秋招時做的雇主品牌宣傳,常常是覆蓋不到這些春招的潛在求職者的,更不用說還在低年級的未來求職者。雇主品牌宣傳工作每年都像是重新來過。

即使當期找工作的同學中,也不乏不夠主動的。有什么辦法接觸到他們,讓他們投簡歷?想想雙十一的電商,有多少方法讓你掏錢。

1-3 數字化解題思路:增長思維

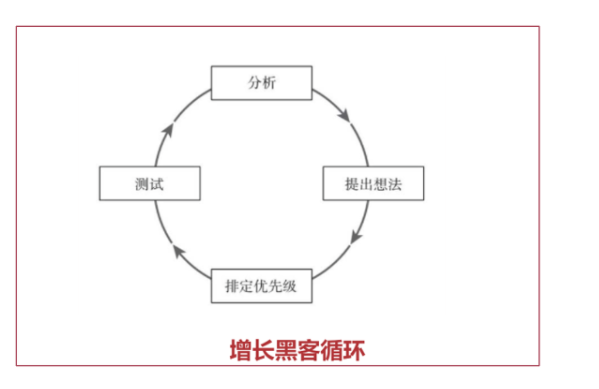

風靡電商、互聯網的增長思維(Growth Mindset),也許也是提升校招宣傳簡歷轉化率的解題思路。

增長思維出現的背景和校招的境遇如出一轍——傳統廣告越來越貴、效果卻越來越差。

互聯網公司會成立專門的增長黑客(Growth Hacker)團隊。他們首先要確定現階段最關注的一個指標,稱之為北極星指標。在北極星的指引下,嘗試各種手段,實現增長。其實在很多成功的增長案例中,使用的手段可能并不新穎,比如文案優化、界面排布優化、消息推送時機的優化。

但我認為增長思維不同在于兩點:

- 快速實驗,通過小規模測試的不斷迭代,驗證試驗假設,并將成功結果不斷累加。

- 數據驅動,借助實時的數據指標,分析增長趨勢,并支撐決策。

這與企業在校招中的做法可能是很不同的。因為涉及企業形象,校招的行動往往更加“深思熟慮”,就連海報上畫的小人穿裙子還是穿褲子這樣的細節也會被認真討論。此外,校招行程匆忙,往往整個周期結束,才能復盤總結,在下一個周期再做調整。但這時已經是半年之后,面對的已經是另一批學生了。

用增長思維做雇主品牌宣傳,在傳統企業一定是困難重重的,投入、數據、決策鏈都可能是問題。但我相信這是值得嘗試的。快速試驗更多手段,及時對指標進行分析, 一開始不必求精,但求精益。

1-4 一些可能的數字化手段

能用什么數字化的手段呢?我也有一些想法:

更主動的新媒體廣告渠道

擅長推薦算法的大眾新媒體平臺會不會廣告效果更好呢?特別是針對不夠主動的潛在求職者。

例如用之前聊過的抖音,又例如小紅書。不是面試我都不會知道,真有學生會在小紅書看求職攻略。

更游戲化的內推和校園大使玩法

我們發現,如果幫忙轉發招聘消息的人對企業的了解有限,那么無論是轉發意愿還是轉發效果也很有限。有沒有什么新玩法,能夠鼓勵內推人和校園大使更加大力、更深入地宣傳呢?

更便捷的私域引流、更豐富的私域運營

我們也發現,無論平臺說有多少簡歷、學校說有多少簡歷,只要沒投遞,都不是我們的簡歷。

也許不該首先想完成簡歷投遞,而是先想如何將可能投簡歷的人,快速引入私域。無論是用個人微信號、微信群、公眾號、還是其他方式,都要考慮要用什么樣的內容,什么玩法,將關系維系、讓熱情持續。

更多互動、更低門檻的在線直播

雖然我上一篇寫直播帶崗完全是在搞笑,但其實我也認真看了幾場校招直播。有一類更正式,像在電視演播廳直播宣講會,甚至有導播切換多個機位;另一類更親切,像在網絡直播間,但也絕不是一部手機就能搞定的。且不說內容的策劃,光是直播設備都還是有些門檻的。

更敏捷的宣傳物料效果A/B測試

穿裙子和穿褲子,30秒視頻和3分鐘視頻,長文案和短文案,轉化效果是否有差異?在高校的就業信息網,企業可能就只有一次曝光機會,當然要選效果最好的。如何選?有可能先做A/B測試嗎?能得到測試數據結果嗎?

用飯圈的說法,希望有數字化的手段能幫我們出圈、引流、吸粉、固粉。

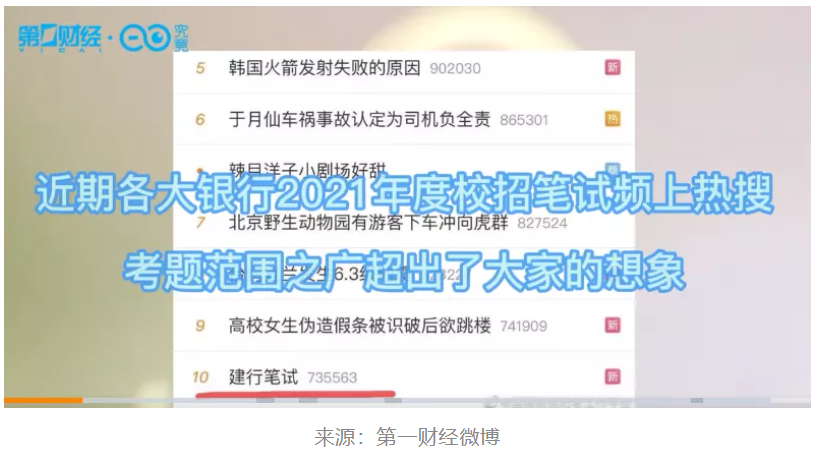

在應聘體驗這件事上,我們被誤傷過。原因是,大行太過復雜的流程、太過卷的競爭,讓學生對整個行業的校招刻板印象頗深。導致線下活動中,小蔣變成復讀機,重復3句話:“掃這個碼,填我們網申很快。筆試題目不難,沒那么變態。初面是一對一,不會因為插不上話被淘汰。”

應聘體驗確實會影響簡歷的轉化率、影響各環節流失率。對于拔尖的學生,各家公司給的待遇、機會很可能也大差不差。最終決定他們的選擇的,可能就是應聘體驗的印象加分。而對于落選的學生,好的體驗會讓他們覺得是自己不配,而不是面試官傻X,企業形象反而更高大了,說不定回頭還給小伙伴推薦。

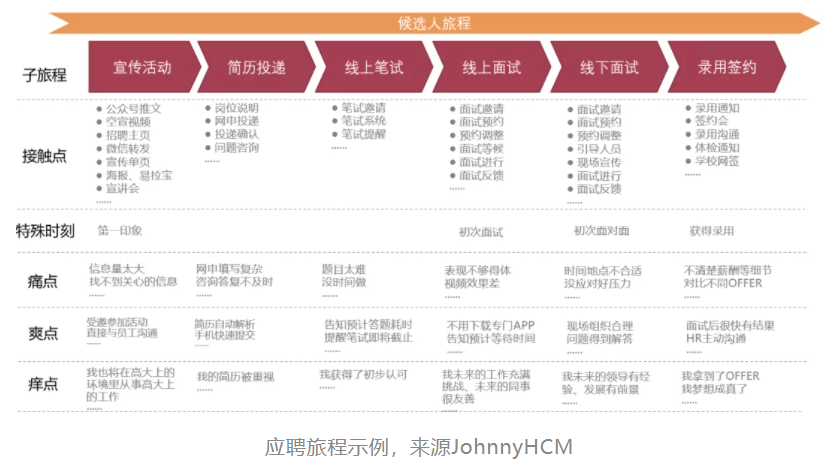

當然,好的體驗,其實都是被精心設計出來的。員工體驗/候選人體驗已經不算新的概念,它借鑒了服務設計、客戶體驗、軟件用戶體驗等領域的方法和理念。應聘體驗設計的關鍵工具和方法,是應聘旅程:要回顧候選人應聘的全過程,拆分成子旅程,拎出企業與候選人的所有接觸點;分析出其中的關鍵時刻和痛點,打造爽點和癢點,還要設計旅程中情緒起伏的波峰和波谷。為應聘者帶來具有整體性的優秀體驗,同時傳達了品牌的價值觀念。

所謂痛點、爽點、癢點,我參考了互聯網產品專家梁寧的定義:

- 痛點,讓應聘者恐懼和抗拒;

- 爽點,帶給應聘者即時的滿足;

- 癢點,滿足應聘者對理想自我的想象。

好的數字化觸點,能讓痛點變成爽點。

害怕因為時間沖突而錯過面試?害怕學校突然說有事,卻聯系不上HR改時間?自主預約就能讓他們懸著的心立馬落地。

面試預約原型示意圖

問詢怕得不到及時回復?客服機器人(Chatbot)能當即回答一部分問題。

面試不知道還要等候多久,不敢喝水怕來不及上廁所?叫號面試、等候提醒就能讓他們隨時了解進度。

再說癢點,網綜《脫口秀大會》上,前銀行職員House的首秀非常之精彩,他回顧了自己學金融專業和剛入職銀行時的內心:

有多少真心話是在玩笑間說出來圖片。癢點,就是要讓人感到現實中的自己和自我認知中的自己一樣棒。它常被設計在特殊時刻,將情緒曲線拉到高點,留下一段難忘的體驗。因此,人們也更愿意分享這樣的美好時刻,雇主品牌借機在學生人群中被建設。

換句話說,我們應該考慮,讓應聘者有得曬。比如,有人會把錄用通知截圖,分享到社交網絡,可能是想分享夢想成真的喜悅、可能是想分享難以取舍的糾結、可能是想做分享求職歷程的總結。但在這樣的特殊時刻,與其不許應聘者在網上公開收到Offer的消息,是不是還不如把錄用通知設計得易于分享呢?在應聘流程中的這些特殊時刻,值不值得設計更多的儀式感呢?說不定,在學生的想象中,自己簽約的場景應該是這樣:

我甚至在想,我們是否常常太把學生當學生看了,而他們的癢點其實是當社會人[狗頭]。

應聘體驗可以通過下面幾個指標來衡量:

- ? 費力度(ES),應聘者在應聘過程中感到的阻力,特別是IT方面的阻力。

- ? 滿意度(SAT),應聘者對某個環節的實時滿意程度。

- ? 凈推薦指數(NPS),應聘者對企業的推薦度和雇主品牌認可度。

其中,NPS是由貝恩咨詢的佛瑞德·賴克霍徳(Fred Reichheld)提出的,他還專門為它寫了一本書。這個指標常被用于評價顧客的品牌忠誠度,計算方法和直接計算平均分有所不同。

越來越多公司在面試后,向應聘者發放面試滿意度回訪問卷,就像企業完成客戶服務后那樣。現在有不少在線問卷工具,都提供這個滿意度、NPS的收集功能(組件):

如果想把校招做得精細,HR對應聘體驗的重視,會越來越接近企業對客戶體驗的重視。那么,未來的招聘系統,會不會越來越接近管理客戶的SCRM(社交型客戶管理)系統呢?

我關于校招數字化的想法,原本還有兩個主題——招聘效率提升、數據分析完善。在整理好之后,卻發現并不太適合在公開場合細說。就簡單寫寫:

- ? 校招的特性,是SaaS落地的絕佳場景;

- ? 校招是讓HR接受線上先進工具,提升數字化思維的絕佳機會。

- ? 要分析流失的人,而不僅是投了簡歷、參加了筆面試的人;

- ? 要能分析用戶行為,做更細致的漏斗和歸因,而不僅是統計流失率;

- ? 要將“選”的數據和“用、育、留”的數據拉通,用入職后的數據回過頭來評估招聘的效果,用入職后穩定、績優員工的畫像反向指導招聘標準的確定。

本文經授權轉載自微信公眾號:Johnny HCM

如果你想了解更多SaaS干貨和方法論,歡迎訪問36氪企服點評!

AI測評網

AI測評網