蔣祎:需求提不好,吃虧不會少;需求拎不清,落地要人命

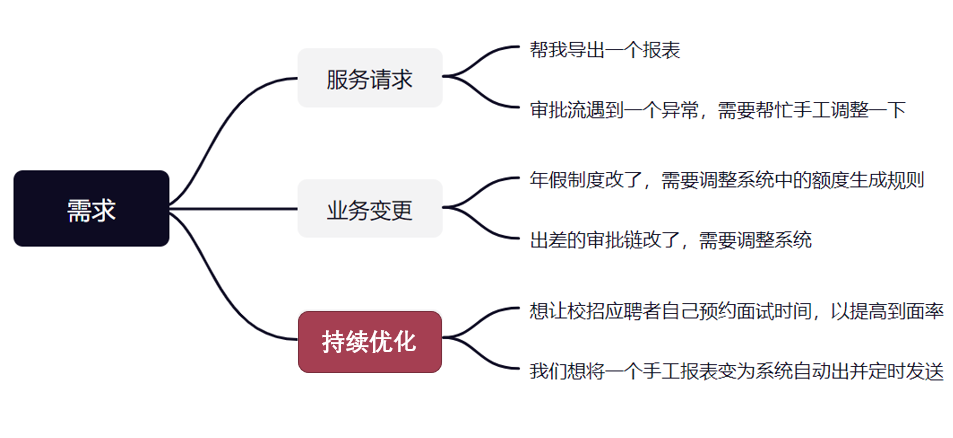

作為HRIT,我們要知道,HR報給我們的“需求”,實際上是三類事情:

在自下而上這個系列中,我們所說的需求,皆為第三類:為了持續改進、優化而提出的數字化建設需求。

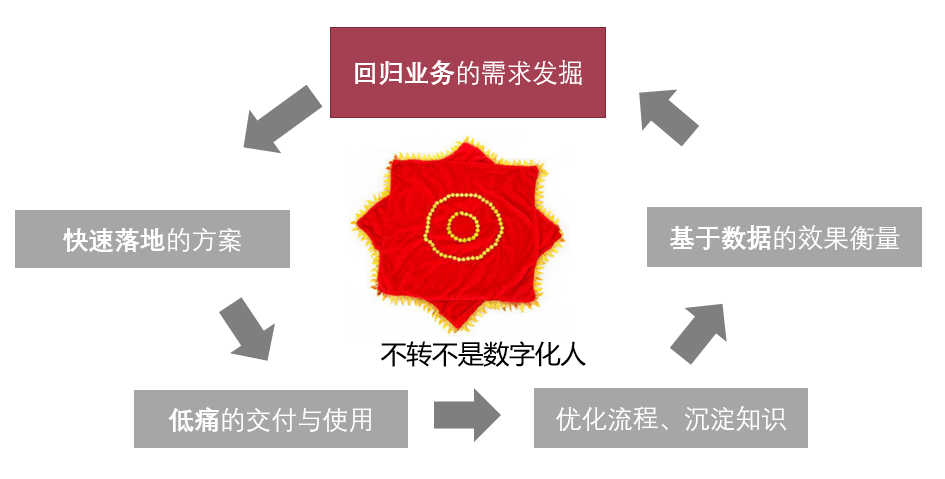

需求是任何數字化建設的起點;沒有需求,不斷優化的循環就根本轉不起來。

然而萬事開頭難,需求階段可能是循環中最大挑戰;而且,如果需求沒理清楚,即使轉起來也容易卡殼,甚至會不得不倒轉回退。

有針對軟件開發的研究表明,超過七成的返工成本源于需求錯誤;這消耗的不僅是時間和精力,還有HR對于數字化的耐心和信心。

????快速法則:

在需求階段多花一點時間,很有可能能為整個循環節約時間。

需求真的越細越好嗎?

之前我們拜訪過一家企業,他們的HR負責人用“忍辱負重”四個字來形容HR系統的上線和使用,而他們總結的最重要的一點經驗,是“需求要提得越細越好”。

我猜他們吃過這樣的虧:

招標階段,甲方提出需求:“我要一把小刀”。

乙方一口回應:我有!結果,到了實施階段一看:

用美工刀削蘋果,能不忍辱負重嗎?

于是總結出來,以后要提需求要盡量細,把規格說清楚:刀柄要多長、什么材質;刀身要多寬多長,什么材質······

真的應該如此嗎?

數字化建設需求的三個層面:

數字化建設需求,其實是可以再分為這三個層面來看:

業務方(HR)要專注的,是用戶需求和業務需求,因為他們最清楚自己的工作要什么輸出、有什么業務指標;而對于功能需求(具體用什么工具、什么解決方案來實現)則不必糾結,這是IT方(HRIT)的專長。

????低痛法則:

引導HR回歸業務需求,千萬不要讓HR陷入自己對功能需求的想象。

否則不熟悉數字化解決方案的HR,容易因為想要更快的馬車而錯失了上汽車的機會;而且HR一旦陷入了自己的思路,就會更難接受HRIT提出的其他解法。

想要削蘋果,HRIT可能會告訴HR其實市面上還有這樣的方案:

當然,HR把業務需求越細化、越量化,HRIT就能推薦更合適的方案,這樣得出的方案也更容易成為HR和HRIT的共識。

比如說清楚,用戶以前會不會削蘋果,多久削一次,一次削幾個?愿意花多少錢添置工具,愿意花多少時間練習?HRIT結合這些問題,評估出各種方案的優劣,給出更精準的推薦建議。

有時HR其實還有關聯的需求,比如除了削皮,還要切塊、刨絲、砍骨頭,可能一時想不到、說不全,有經驗的HRIT會幫助HR把牙膏擠出來。

如果涉及外部軟件選型,需要注意,軟件產品常常以功能作為宣傳亮點,例如薪酬核算軟件有直連稅局的接口。不要輕易被鼓動、心動上頭,因為這個方案未必是唯一的,這個功能未必是性價比最高的;冷靜地回想自己的業務需求、業務痛點。

????量化法則:

業務需求要盡可能量化,以便后續評估業務價值與需求優先級。

HR提出的大多數業務需求,都能歸成某個場景的降本增效。HRIT要引導HR對當前和預期的效率或耗時進行量化。

對于個稅計算這么大個事,肯定會有至少一場需求調研會,我瞎寫了一個溝通記錄的案例:

這樣,到底可能能降多少本、增多少效、能產生多大價值、值得投入多少錢,其實就比較清楚了。

除了現有工作的降本增效,新的點子,也會帶來新的需求。比如校招群面的到面率不高,HR想能不能讓應聘者自由預約時段。而這種想法,如果沒有一個數字化工具,溝通成本過高,體驗也不會好,根本無法落地。

HRIT從哪里去收集需求?

? 定期問卷收集

比如年初收集,然后去排一整年的計劃。這是最傳統、常見的方式,卻無疑是效果很差的。

? 實時反饋

HRIT應該鼓勵HR在日常工作中隨時反饋。有什么活讓HR感到太費事,有什么活是HR再也不想干,就應該把這些活外包給機器;或者HR偶然聽說別家在搞什么新玩意、甚至一時靈感迸發出的新創意,這些都是數字化的新機會。

? 數據分析結論

有時人沒有感知到的問題,數據可能會先發現。指標出現拐點、專題分析發現的疑點,都會帶來進一步分析、調查的需求和針對性行動的需求。

? HRIT親身參與業務

HRIT帶著數字化視角和技能,深度參與實際業務項目。例如我親身參與到了校招組織中,發現流程中效率的瓶頸和體驗不佳的點;此外每天分析最新數據,及時發現趨勢和問題;項目結束后通過數據分析進行復盤,量化痛點,再提出數字化實驗的建議。這樣做還有一個好處,由于HRIT已經很熟悉業務流程了,方案落地的時候可以更加“低痛”。

通過各種方式收集來的需求,都會被記錄在一個叫做“持續改進登記冊”的表格里。稍復雜的需求,都要像前面瞎寫的案例一樣,量化痛點和價值。

但也并不是業務評估最有價值的需求就一定會被優先實現,因為還需要IT方對實現難度和方案進行評估,這個我們下一篇再聊。

最后,還有一些HRIT在需求階段需要留意的點:

? 溝通需求時,有沒有找對人、有沒有找夠人、有沒有找過能拍板的人?

? 需求得由HR提出,或者與HR確認,不要自以為是“HR一定需要并喜歡這個”

? 對未來需求的變更做好心理準備,要去評估、管理和溝通變更帶來的影響。

? 自下而上的需求不能和企業的大方向、大戰略沖突。

本文經授權轉載自微信公眾號:Johnny HCM

AI測評網

AI測評網