營銷數字化轉型的“困苦行業”和脫困之道

在幾乎所有的數字營銷文章中,人們都習慣于找到某種“靠譜”的模式,成為自己可以參照應用的“答案”。但很遺憾,對于很多行業而言,找到一個能夠破局的方案比想象中要困難。這些行業為什么更加困難?又該如何突破這些困難?

相對而言,數字化的品牌傳播其實還可以模仿別人的idea,但營銷的數字化轉型,即利用技術和數據驅動的更深層次的消費者營銷與運營,是一個系統工程,而絕不是一個idea就能解決的。也正如此,營銷的數字化轉型對于有遠見的企業而言,是一個尤其迫切,卻又尤其不知道該如何著手的一個領域。

我也發現,營銷數字化轉型不僅僅難于模仿,對于不同行業的企業而言,實現難度也有非常大的差異。有些行業相對容易,而另外一些行業,受到一些關鍵條件(我后面會說這些關鍵條件是什么)的制約,則尤其難上加難。

如果你細數近年企業營銷數字化轉型的“最火”的案例,你能發現什么共性?

比如,令業界大吃一驚的瑞幸咖啡;異軍突起的拼多多;支付寶的“錦鯉”;肯德基麥當勞的線上線下打通的數字化;Popmart的盲盒……

而在大洋彼岸的美國,營銷數字化轉型比較成功的多為服務業,例如健身房行業。

這些行業中的公司,雖然業務都不一樣,但它們都有很鮮明的共性:

他們都能實現直接跟終端消費者(客戶)的接觸——無論線上或是線下;

他們都能夠與消費者(客戶)發生高頻次的互動——無論線上或是線下。

這兩個關鍵條件為什么對于營銷數字化轉型極為重要呢?因為,如果你不具備這兩個條件,或者不努力滿足這兩個條件,所有的所謂的數字化技術和工具都難以發揮作用。

原因很簡單,對于第一個條件,如果一個企業能夠直接接觸自己的終端消費者,那么就意味著他們能夠有辦法獲取終端消費者的數據。反過來,很多品牌企業就算是快消行業,但它們并不直接接觸到自己的終端消費者,因為中間隔了一層或者多層中間商或是渠道。這樣,如果不采取一些措施,幾乎所有的終端消費者的數據都被截留在中間環節中,而根本無法被品牌企業應用。

沒有消費者數據,還怎么做更高級的數字化營銷?

第二個條件,跟消費者的互動要比較頻繁,這個也很重要。有些行業,就算能夠直接接觸到自己的消費者,但是,很遺憾,他們跟消費者的接觸的間隔時間太長,頻次太低。

比如,汽車行業就很典型,品牌商能夠接觸到終端消費者的數據本來就很有限——往往在買車時候才會發生。再加上消費者不可能經常買車,也不會經常修車保養,大部分線上行為也都不會跟品牌商直接進行互動,因此,他們跟品牌商的互動是很低頻的。

除了汽車,還有大多數的耐用消費品,也很類似。

為什么需要跟消費者或者客戶(包括潛在客戶)有高頻的互動?道理也很簡單,沒有互動,你怎么能獲取較多的用戶數據呢?而沒有一定的用戶數據,營銷的數字化轉型又必然只能流于形式。

所以,行業和行業是不同的,有的先天“走運”,有的則一開始就處于“hard”模式。

如果把“能否直接接觸終端消費者”以及“是否能夠發生高頻次的消費者互動”作為橫軸和縱軸,我們可以將各類行業大致分到四個象限。

在象限的左下角(第三象限)——既很難直接接觸終端消費者,又跟消費者互動頻次較低的行業,做營銷的數字化轉型的難度就特別大。比如,你今天很少看到汽車行業的成功的相關案例,而且越是深度運營消費者相關的案例,就越少(實際上我是沒見到過)。

反過來,今天各種神奇的數字化轉型的案例,大家可以隨便對號入座,基本上都是右上角那個象限的。瑞幸、拼多多、麥當勞肯德基,都是零售;支付寶雖然不是零售,也差不多。另外,今年DTC突然火起來,它也屬于右上角那個象限——或者,其實應該這么解讀:正是因為DTC處于右上角那個象限,才是它有機會火起來的原因!

行業與行業如此不同,因此直接照搬別人的“成功方法”一定不可能走向成功。能夠帶來成功的,必須是從紛繁蕪雜的現象(案例中)所歸納出來的,更加基本,更加規律的東西。

那么,什么樣的規律能夠幫助到我們?如果恰巧你的行業屬于難以直接接觸消費者數據,或者難以實現高頻互動,或者二者皆是(事實上太多行業都屬于上面三種情況),你又應該如何應對?

如果你的行業是上面的第二或者第三象限(左上和左下)的“困苦”行業,那么你需要創造直接接觸消費者的機會。

數字化本質上就是幫你創造這些機會的。

消費者的互聯網上的觸點變得更多,這是挑戰,也是機遇。企業除了網站可用,公眾號(尤其是服務號)、小程序以及H5,都是企業能夠直接用以接觸終端消費者的渠道。企業的數字化轉型,建立這些觸點中的部分或者全部,毫無疑問是既自然又基礎的一步。

但消費者不會自己來到你的觸點之上,企業必須學會創造吸引消費者的“誘餌”,并將其進行數字化利用。這個工作任何工具、技術或者數據都無法直接幫助企業完成,唯有企業自己才能做到。所以數字化轉型的失敗,往往不是來源于想要數字化的決心或者在技術上的努力,恰恰相反,越是有技術上的雄心壯志,越可能忽略要在業務上(商業上)解決一個真正核心的問題——你應該如何吸引消費者,從而才能夠有機會面對這些消費者使用你的數字化武器?而忽略這個問題,數字化轉型就失去了存在的意義。

創造吸引消費者的“誘餌”,是一個商業化問題,如同你吸引大家注意你的“吆喝”。一般而言,它有如下類別:

- 它是直接在經濟上的獎勵或者補償(比如折扣、傭金和傳銷,后者不合法,但卻是裂變的思想來源);

- 它可以是非常必要的服務(比如產品驗真、三包或者售后服務,還有我特別想罵的華住的wifi服務——連上網都要搞你的身份證數據,我呸,我也服);

- 它可以是引起人們強烈的好奇心(比如掃碼了解我們的產品是如何生產出來的);

- 也可以是激發人們學習欲望的知識(知識變現就是常用的這種方法);

- 或者完全是為了人們的強迫癥心理(比如提供“盲盒”中補全你欠缺玩偶的一次機會)。

這些“誘餌”早已有之,但過去這些誘餌都是用來吸引消費者直接轉化的,而數字化轉型的要義與之不同,這些誘餌的作用是為了讓消費者能夠進入你的數字觸點。由于并不一定需要立即轉化消費者,因此今天可用的誘餌,便可以充分數字化,并充滿創意和想象。

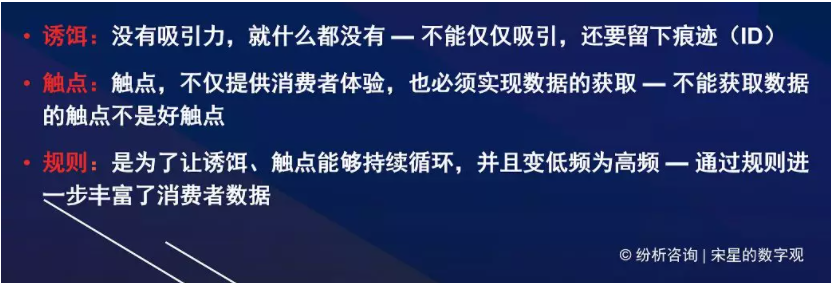

“誘餌”是數字化轉型的起點,它并不是技術,但它是技術得以發揮作用的起點;它不是數據,但它是讓消費者留下痕跡和行為數據的源頭。

這也是為什么,我們一定要堅持“業務>數據>技術”。沒有誘餌,就換不來消費者的接觸與互動;沒有消費者的互動,就換不來數據;沒有數據,技術就派不上大用場。

處于上面第三四象限(左下和右下)的行業,需要實現變低頻為高頻。

如同你追求一個女神,需要高頻的接觸,才可能讓她留下印象,而不斷與她取得聯系,才有機會建立更深入的關系,最終才有可能牽手成功(轉化)。

一個企業的營銷數字化轉型,核心任務也是與消費者和客戶更高頻的聯系。這也是數字營銷跟物理世界的營銷最大的差別。

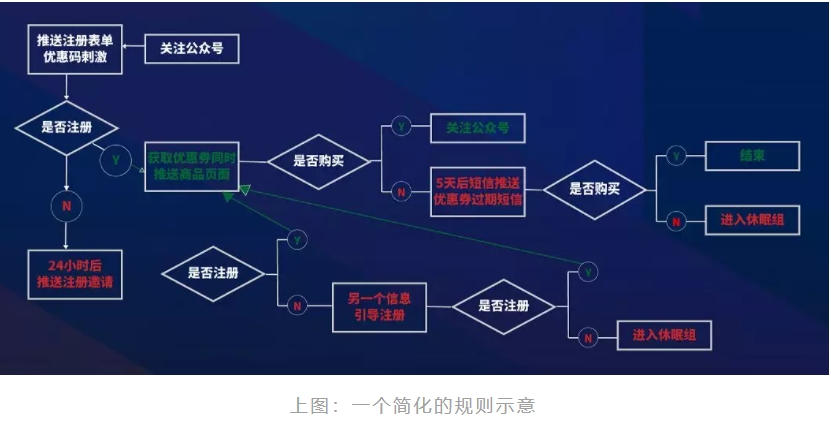

低頻轉化為高頻,需要品牌企業將多個誘餌和觸點組合起來,按照一定的規則加以利用。顯然,過去的商業環境中,一次轉化差不多也就是一個誘餌帶來的;但今天的數字化轉型,強調通過數字化創造的“套路”——消費者被第一個誘餌吸引,在某個觸點比如微信公眾號的廣告文章上實現對你的了解(awareness);再被第二個誘餌引導,在某個觸點比如你的官網或者公眾號上產生了對你的興趣(interests);再之后是購買(purchase)的誘餌和觸點;再之后是反復購買或者推薦別人購買的誘餌和觸點(loyalty和advocate)。

顯然,上面的過程就是AIPLA模型所講述的,但這個模型并不是看懂了就自然會用,甚至你曾經會用,但換了一個地方你又得重新開始學,那正是因為模型本身并非答案,而是給你了一個大致的方向罷了,而你能夠給自己鋪的路,仍然是誘餌和觸點,以及為將它們反復使用變成套路的規則。

以汽車行業為例,我們有足夠的理由抱怨汽車消費者難以捉摸,他可能在購買你的汽車之前沒有跟你有過任何線上線下的接觸,然后,只是在一個朋友的推薦下,他就到4S店購買了你的汽車。這個接觸的頻次實在是有夠低的。

現在,誘餌和數字觸點必須要起到作用。

你應該著手準備你的公司的誘餌庫。比如,汽車行業的誘餌(僅為示意):

- 直接的限時降價優惠;

- 無息貸款的金融優惠;

- 發動機終身清洗服務;

- 承諾標準正規絕無“灰色”收入;

- 參與汽車的線上定制;

- 類似于拼多多這樣的找親友幫你打call然后折扣;

- 贈送更長時間的延保;

- 汽車使用知識和常見問題的漫畫;

- “女司機救命手冊”等等。

然后,將這些誘餌按照AIPLA的階段分配,并且利用各種對應的觸點進行播撒和投放。

比如,限時降價和金融優惠利用數字廣告,引入到H5頁面獲取leads(這是老套路了);汽車使用知識和女司機救命手冊是微信圖文,觸點顯然是引入到公眾號,然后你才有機會利用數字化轉型的技術記錄這個對汽車感興趣的人的每一個公眾號上的行為。每一個誘餌,目的都是為了讓消費者進入觸點,與此同時,另一個精光閃閃的誘餌又等著他,然后他又被吸引到一個更高層級的觸點并實現更深度的跟你的溝通。在這個過程中,不斷要求消費者留下他們的ID甚至電話(在一個觸點平臺,比如微信上,只需要留一次即可),從而能夠回溯他的消費者旅程。

這樣,低頻才有希望轉化為高頻,數據才有可能積累,營銷數字化轉型的奧義——深度耕耘和轉化消費者,才有可能實現。

沒人能夠幫你想出更好的誘餌,除了熟知自己業務的你自己。有些朋友告訴我,他的企業沒有任何可用的誘餌,這實際上等同于告訴我,我們企業缺乏任何角度的營銷核心競爭力。

這里也講到了消費者旅程,你可以發現,消費者旅程并不是我們被動去捕捉去監測獲取的——這不只是因為技術上不可能,更是因為回溯消費者的所有數字行為是不合理合法的,這是消費者的隱私。但是,消費者旅程完全可以由你主動去建立——利用各種誘餌和觸點組合起來的規則套路去建立——而且唯有主動建立的消費者旅程,才是你可以擁有,可以管理,可以控制的有價值的消費者旅程。

所以,數字營銷轉型,看起來只是一個技術問題,但實際上絕對不是,它必然是由業務開始引發的過程,或者更直白講,它必然是由一個具有創新性的,閃閃發光的誘餌開始引發的過程.

我看到我的朋友們在四處尋找答案,汽車行業在想盡辦法了解自己的“友商”是不是有什么營銷數字化的妙招;快消行業的朋友們在讓我幫忙看看零售行業有沒有什么可以借鑒的;toB則痛苦地說除了線下有效,線上的傳播究竟要怎么做,是不是每天都得做內容,等等……

沒有人知道自己該怎么辦,大家眼巴巴的看著別人的生意,琢磨著一絲借鑒的可能。

我卻發現,答案似乎就在自己的手中。自己用心去思考合適的誘餌,自己去建設好自己的觸點,自己去將多個誘餌和觸點組合起來,形成一個消費者的前后銜接又連貫的體驗。這就是所謂的CEM(消費者體驗管理),無論這個名詞是不是一個偽科學或者民科,它客觀存在的意義在于,如果你不去設計(設計誘餌、觸點),不去管理(獲取數據、管理消費者體驗),不去控制(將多個誘餌、觸點組成規則,并且不斷積累數據),你就根本談不上什么營銷的數字化轉型。

精確制導的導彈很強大,但若是交給我們普通人,我們也無法拿它防御或是殺敵,甚至弄不好還會傷到自己。營銷的數字化轉型也很強大,但若是以為它只是一個技術過程,我們也無法真正利用它,弄不好還會白白花錢并降低效率。人比導彈更重要,業務也比技術更加重要。

這也是為什么我堅信,就算你是“困苦行業”的一員,你也一定有突圍的一天,因為,機器和技術,無論如何,都絕對比不上你自己。

專家介紹:宋星