專家團|吳昊:人效即戰略

吳昊

+ 關注

今年全球SaaS市場都處于資本寒冬的初期。我與toB投資圈的朋友線上、線下交流,大家除了談資本市場長達2、3年的悲觀判斷,也會常常說起資本寒冬期對構建成熟SaaS生態的價值。

因此上半年我連寫了7篇與財務成本費用控制相關的文章,另外4篇關于定價的小系列其實也和財務結構有關;希望看到優秀的SaaS企業能夠用好這次危機,得到更健康的發展。

最近我還辦了2期SaaS CEO實戰營,與20多位創始人密集交流。從SaaS創業者的角度看, 大家都有危機意識,但畢竟都不是出身,需要一個更好的抓手。

我根據財報計算,騰訊全員年度人效為497萬元(5601億÷11.2萬人);華為人均產值326萬(6368億÷19.5萬人)。

而中國制造業工人2018年人均產值為3.3萬美元(折合當年人民幣約22萬元)。

(以上數據來源:https://new.qq.com/omn/20220325/20220325A07GGT00.html

https://news.mydrivers.com/1/821/821991.htm

https://new.qq.com/omn/20220329/20220329A00STP00.html

https://zhuanlan.zhihu.com/p/136010460 )

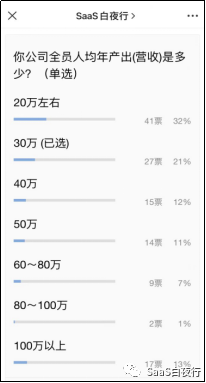

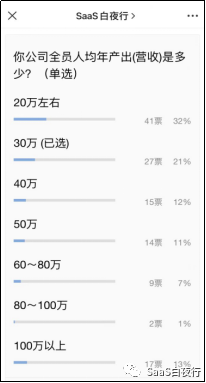

而我2021年9月在讀者群做過人均產出的調查,中國SaaS公司的平均人效在30萬左右:

美國SaaS公司的人效如何呢?我的朋友高寧(筆名:我思鍋我在)在“Battery Venture《軟件2021:云服務崛起》”中提到, 美股 SaaS 營收過 10 億美元公司中,一半人均產出超過 40 萬美元(折合人民幣268萬元)。

這些數字說明,人效反映了平臺公司、制造企業、SaaS企業的差異。

直接說結論:深入研究了幾家SaaS公司后,我發現人效并不應該是一系列管理動作執行的被動結果;人效應該是主動的戰略選擇。

最近,小鵝通在做“新手訓練營”,每期招募幾十個新購買小鵝通SaaS產品的客戶加入。每期訓練營內容包括:開營直播、幾個錄播課程、小組作業匯報、結營點評直播。客戶學員的反應非常熱烈,小組討論、在訓練營的鵝圈子里刷屏不亦樂乎。

a.如果公司的人效目標是20~30萬:這好辦,為每期訓練營安排2個同事做好全程組織和服務。他們一年的產出也有二、三十萬,不影響公司平均人效水平。

b.如果人效目標是80~100萬:我們會發現這訓練營太耗人力了!若每開一個營都需要消耗2個員工的時間,未來要同時開10個營怎么辦?我們增加20個同事?所以只能設法提高效率、改變運營方式——例如邀請老學員當下一期的組長、邀請愛展現自己的同學做指導員、用線上工具自動化解決機械重復的工作內容......這樣讓學員們“自治”,反而讓大家更有參與感;而公司的人效也提升了。

如果客戶的業務閉環要求我們必須做一個非核心模塊(例如BI報表),那么我們該自研還是外部合作?

從人效角度考慮,這個選擇也很容易。外部合作有1、2個工程師對接就可以了,自己開發得有一個專項小組做多年。而多年之后呢?你會發現,因為BI不是我們的核心關注點,外面的BI產品已經與我們自研的有了代次上的差異。自研的結果差,人均效率也低。

所以非核心部件未必要自研。SaaS的未來是多家產品聯合走向市場,幫客戶解決問題。

騰訊有近500萬的人效,因此企業微信就不可能什么都自己做。所以騰訊需要千帆計劃、SaaS臻選、SaaS加速器,需要ISV(獨立軟件供應商,即SaaS公司)來提供或補齊行業方案。阿里釘釘、頭條飛書亦是如此。

SaaS公司如果有80萬的人效目標,就不會去做定制開發項目,而是聚焦做產品、做高可配置能力(甚至做PaaS),讓代理商、SI(系統集成商)去完成產品在客戶側的落地、交付工作。

而SI公司追求30萬的人效,這也是他們的生態位。代理商和集成商的任務是本地化開發客戶、深挖客戶的多種需求、完成客戶要求的個性化任務,這些無法標準化的工作意味著不太高的人效,但也意味著良好的護城河——平臺公司、SaaS產品公司都不能涉足。而這里優秀企業的老板和員工的收入并不比在其他公司差。

在這個邏輯下,平臺公司、SaaS公司、代理商/集成商各有各的人效定位。

所以SaaS公司不用擔心平臺公司的侵犯(除非別人做與你同樣的事情卻能達到你3~5倍的人效);高人效的SaaS公司也給代理商空出了生存空間。

補充一句,SaaS公司也有機會上升為平臺公司,詳見我另一篇文字《SaaS創業路線圖(118)網絡效應:SaaS公司的第二次飛躍》。

以往常見的方式是,研發速度跟不上市場節奏就加人。但不知大家發現沒有?—— 200人產研團隊的產出效率并沒有100人團隊的2倍,甚至由于合伙人中誰也沒帶大團隊的經驗,最終連1.5倍都沒有。

從戰略方面考慮,我的文章《SaaS創業路線圖 (79)“一站式解決方案”會是成功的產品策略嗎?》、會員課及CEO實戰營里也聊過多次,總結一句話就是:長于云端的SaaS更適合做垂、做深,即便客戶要大方案也宜由多個產品組合實現。

如果想做100萬的人效,產品戰略要首先想清楚——該不該啟動第二曲線?該不該圍繞大客戶做全套解決方案?面臨客戶需求,應該都自己做,還是聯合其他SaaS公司一起提供?

不少CEO和我探討過這個話題。你的產研團隊是按照今年銷售任務完成比例來考核?那他們當然會想盡辦法做些新產品、甚至同意接受一些定制開發比例的高金額項目。

——這也不是說產研的同學就多么看重獎金,我認為大部分人更看重成就感。但成就感也會被完不成目標的羞恥感所折損。

建議在這種情況下,公司考慮拿走短期激勵目標,換上長期激勵方式,例如期權激勵。

還是前面的文章談到過的,不能指望用剛性的KPI解決所有管理問題,高段位的領導者更重視運營的柔性效果。

如果可以找到一些有趣的“小指標”,不作為考核,而是作為每月回顧、討論的對象,也會有好的激勵效果。例如“模塊用后留存率”—— 市場、銷售的同學們帶來了使用某個模塊的客戶,但1000個用戶試用,30天留存率不到10%,這意味這什么?(詳見《SaaS創業路線圖(49)如何評估SaaS公司的經營狀況?》)

通過精巧、創新的指標考核產研同學,也許更適合咱們SaaS公司目前的階段。

近幾年我陪跑的創業公司中,有核心產研團隊來自百度、來自騰訊的。我發現他們有很成熟的開發、測試、上線的工作套路,這確實可以提高研發的人效。

團隊里缺這方面人才的,可以考慮創造機會與這樣的高手多交流。

這兩年看到SaaS企業自用的SaaS產品也越來越多了,每家至少都用十幾樣SaaS產品。

幾年前,我和上海一家大物流公司的CIO交流,他就明確告訴我不希望做定制開發,要用標準產品。一打聽,他們之前與某國內傳統軟件公司合作多年,但項目往往痛苦不堪。軟件項目最難的是,上線之前根本不知道效果如何。標準產品則風險小得多。

舉例來說,一個完備的高端CRM產品,紛享銷客和銷售易都花了將近十年、投入5億以上的研發費用,產品才有今天的局面。一個企業自用的CRM雖然簡單得多,但我粗略評估過,如果有“多業務類型”(有多種產品及不同銷售方式及流程),幾年修修補補下來1000個人月是少不了的,大約折合3000萬費用。

如果公司只有一個標準產品,自己開發一套CRM的費用會少一些。但問題是,低客單價產品的企業,未來會不會出現高客單產品?業務流程會不會不斷變化?

這對內部IT團隊都是巨大的挑戰,我很少見到有上上下下都滿意的內部定制項目。

如果你發現公司產研團隊中,有超過10%的人在做一個市面上很成熟的產品品類,那是不經濟的,也會分散核心團隊的很多精力。說白了,沒有把資源都放在核心優勢的積累上。

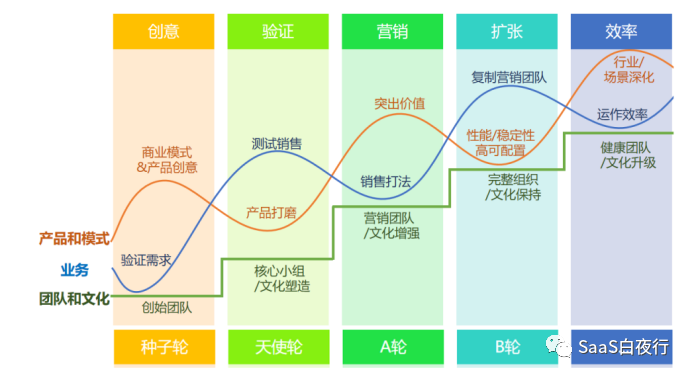

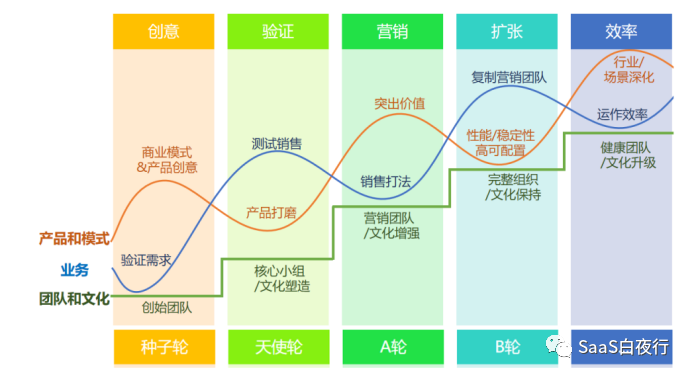

上圖中,我把SaaS創業分為5個階段。在“驗證”階段,使用銷售高手單兵突破,是為了打磨產品,不是為了提高營銷效率。進入了“營銷”、“擴張”兩個階段的創業公司,必然要考慮如何提高營銷團隊人效。

從目前看,集客營銷(內容、社交等)替代推式營銷(硬廣、電話推銷等)是大趨勢。

公號文是內容、短視頻是內容,直播、技術白皮書、論壇......也都是內容。用優質內容吸引目標群體的集客營銷,將逐步蠶食打擾客戶的推式營銷。

(本圖來自:《SaaS創業路線圖 (94)我如何做toB內容營銷?》)

我經常被各家市場部的同學問到,如何做內容營銷能快速看到效果?

確實,內容營銷沒有找幾位SDR打陌生電話見效快。但如果營銷團隊都是撈浮油的,浮油很快會被撈完。

此外,我還看到特別有互聯網思維的SaaS企業開始把“內容營銷”升級為“社群營銷”。

單向輸出公眾號內容、出書、拍個精彩的短視頻,這都還不夠;要增強與目標客群的連接。

像小鵝通的CEO老鮑這樣,工作日每晚與標桿客戶開一場直播互動、團隊每周搞新手加速訓練營,把營銷推向新高度。

社群營銷比起內容營銷更進一步:與客戶的連接加強了、客戶與客戶之間能夠互動了,而且客戶還能產生新內容。單向輸出變成了網絡化互動,在提高效果的同時,還提高了人均效率。

此外,用標準打法SOP提升銷售團隊復制效率、用標準流程提高實施交付效率、提高產品體驗降低CSM(客戶成功經理)的工作量,這都是加大人效杠桿的方式。

總而言之,人效目標的選擇,來自生態位,也反向影響生態位。

在近兩年的資本環境下,SaaS公司需要追求更高人效。

人效指標的地位這么高,是因為從財務結構上看,SaaS公司的主要成本就是人工成本;而人效,則直接反映出一個SaaS公司的經營狀況。

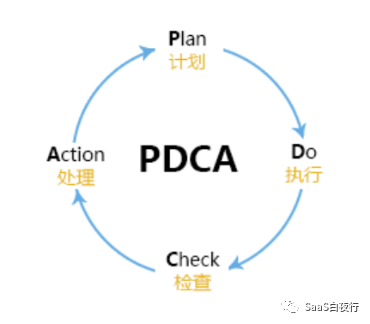

D:在每次做決策時,考慮有沒有人效更高、效果不差的方法 →

C:每季度統計、分析人效目標是否達成,策略是否合適 →

—— CEO和管理者心里需有“人效”這根弦,“魔鬼在細節里”就是這個意思。

具體往下拆分,人效指標包括:全公司人均營收(/產出)、產研全團隊人均產出、銷售全團隊人均銷售額等。

本文經授權轉載自微信公眾號: SaaS白夜行

關注

36氪企服點評

公眾號

打開微信掃一掃

為您推送企服點評最新內容