云計算進入“下半場”,國產云的出路在哪兒?

科技云報道

關注

2022-04-22 15:04

770次閱讀

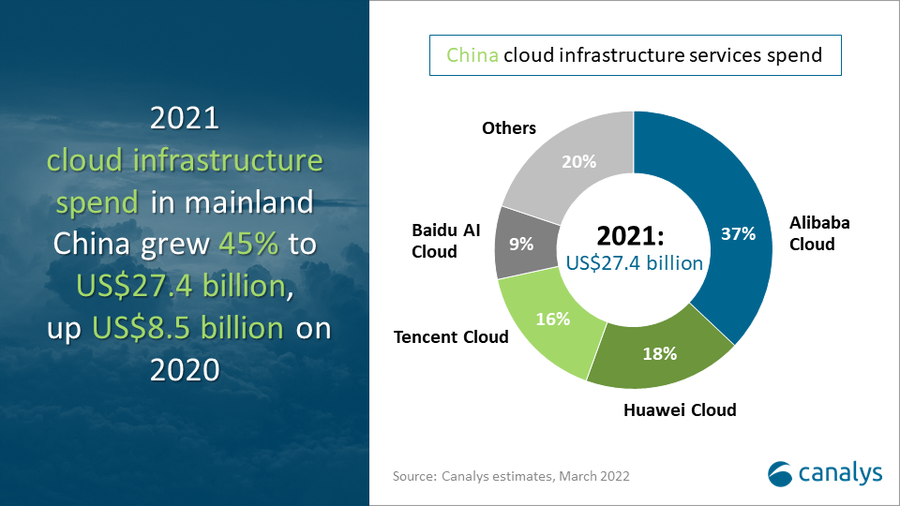

隨著企業數字化轉型的不斷加速,云計算曾被視為激烈互聯網市場中為數不多的藍海市場。

云計算來到下半場,身位的衡量標準或許不再是橫向的速度,而轉變為縱向的深度。

隨著云網融合、云邊協同逐步推進,云計算的應用廣度深度持續拓展,將在推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革等方面發揮重要作用。

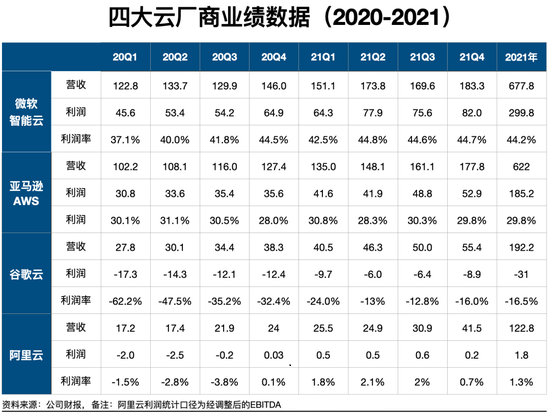

伴隨互聯網進入冬天,云計算增速也隨之放緩,行業估值邏輯發生變化,資本市場更注重利潤,廠商不得不采取降本增效的辦法來謀求更多利潤空間。

”沒有一個管理者,不被“增長焦慮”所困擾。然而,只要“增長”就夠了嗎?

凡問及質量問題,大多數企業都不知如何作答。實際上,“大”和“快”的背后,必須有質量做支撐。

作為最早步入云計算的AWS,也是用了將近十年的時間才宣布首次盈利。

面對這個全新的大市場,中國云巨頭略顯稚嫩,在宏觀經濟、監管環境發生變化時,這個短板被放大了。國產云集體生長痛的態勢短期內很難扭轉,轉換期可能會長達兩年以上。

目前,我國傳統企業依然處于數字化轉型階段,信息化建設并未完善,而受制于產業結構所限,國內云廠商較難以復制國外云巨頭的模式,這就需要云計算廠商迅速擺脫單一的價格戰,轉向更高層次的品牌和服務競爭,通過差異化策略提升品牌溢價,這樣云計算才會迎來更大發展。

0

相關產品

查看更多同類產品

SUSE Linux Enterprise Server

3.3

40條點評

一種適應性強且易管理的平臺,允許開發人員和管理員在本地、云端和邊緣部署任務關鍵型工作負載。

咨詢產品

免費試用

亞馬遜-云計算

2.8

21條點評

旗下包括Amazon EC2等云計算產品,為提供IT基礎設施服務,服務企業各類業務需求。

咨詢產品

免費試用

金山云

2.2

5條點評

知名獨立云服務商

咨詢產品

免費試用

云站中國

暫無評分

3條點評

為平臺商和大型企業提供云計算解決方案。

咨詢產品

免費試用

星環科技

暫無評分

2條點評

致力于打造“云計算+大數據+數據庫+數據開發與智能分析”的基礎平臺產品,構建明日數據世界。

咨詢產品

免費試用

相關話題

云存儲

最新文章

查看更多

關注

36氪企服點評

公眾號

打開微信掃一掃

為您推送企服點評最新內容