“ 為互聯網而奮斗,是我們這個時代的重要目標之一。如今,全世界已經有一半的居民常駐線上,推動另一半居民告別離線,無疑是這個時代的使命。我們每個人都要為代表平等、潛力無限并且能夠讓創造力充分發揮的互聯網做出貢獻。”

這是 2019 年 3 月 12 日,萬維網發明者蒂姆·伯納斯·李在互聯網上線 30 周年紀念活動上,發表的《30 years on,what’s next #ForTheWeb?》主題演講節選。

作為現代社會不可或缺的技術要素之一,互聯網對生產生活的影響與重塑,幾乎所有人都有所感知,因為我們經歷了這個過程,并且正身處其中。當然,任何影響深遠的技術變革,都不是一蹴而就的——如果回到 30 年前的起始原點,計算機網絡的黎明時刻,呈現在我們面前的會是什么景致?

最接近這個問題標準答案的真相,隱藏在一個褪色許久的名字當中:

對于 20 世紀 90 年代的北美年輕一代來說,AOL,就是計算機網絡的代名詞。

盡管在 1983 年圣誕節上映的電影《戰爭游戲》(War Games)當中,許多觀眾就已經見識過了“通過一條電話線,遠程連接其它計算機終端”的網絡雛形,而當時不少大學生,更是通過公用電腦早早領略了網絡聊天室的魅力。但至少在北美地區,真正把計算機網絡從小眾推向主流的先驅,依舊是誕生于 20 世紀 80 年代末的 AOL。

一切的源點,始于 1989 年,Quantum Computer Services(QCS)的一項商業決策。

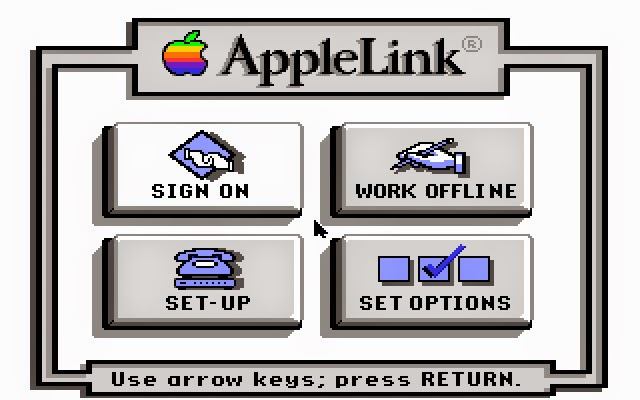

彼時,這家來自美國弗吉尼亞州的計算機服務商,剛剛宣布為 Apple Ⅱ 以及 Macintosh 用戶設計的 AppleLink 平臺,因為“未能取得預期中的成功”,與蘋果公司不歡而散。但至少在 QCS 的高層眼中,這款自家產品很可能代表著計算機行業的未來。

他們的底氣源于 AppleLink 項目的前身 Quantum Link,早在 1985 年就贏得了不少 Commodore 64 用戶的賞識。隨著圖形界面的引入,更是吸引了當時許多主流終端(例如 Tandy 個人電腦)用戶的關注。

因此,即便民用計算機網絡還屬于新生事物,但 QCS 依然敏銳地捕捉到了“線上就是未來”的發展趨勢。也正是在這一目標的驅使下,QCS 做出了一項影響深遠的決定:

1989 年 10 月,剝除了關聯蘋果的內容之后,AppleLink 更名為美國在線(America Online,AOL),正式上線。

以如今的眼光來看,作為早期網絡中心平臺,AOL 的界面相當粗糙,但對當時的用戶而言卻十分受用。一系列主題分類頻道填滿了整個頁面,用戶可以按照自己的興趣隨意點擊,瀏覽平臺官方推送的各類資訊。“AOL 給什么我們就看什么”——這種無異于閱讀晨報的體驗,就是初次接觸 AOL 網絡的用戶最直觀的感受。

上線初期的AOL,產品架構基本沿襲了 Quantum Link“線上資訊/互動交流”的模式,但經過持續迭代完善,進入 90 年代之后,除了看新聞、發送郵件和線上聊天之外,網絡游戲、在線教育和線上購物等功能,都可以在 AOL 平臺得到完整體驗。

樂觀來看,我們基本可以把當時的 AOL 視作早期互聯網的一個縮影,一種類似沃爾瑪或者家樂福的一站式大賣場——只要選擇了 AOL,就意味著便捷的上網體驗,并且不會無聊。

但現實一點來說,即便不斷擴充內容疆域,AOL 顯然也和當下的“網上沖浪”是兩種概念,點擊站內標簽不斷跳轉頁面的瀏覽體驗,最多也就是在按摩浴缸里享受人工造浪的自娛自樂而已。

即便如此,對于從 20 世紀 80 年代末到 90 年代初接觸網絡的第一批大眾用戶來說,內容豐富并且“即開即用”的 AOL,確實給他們帶來了前所未見的安定感。考慮到在那個時代命令行和字符界面依然流行,一個單憑點擊就能不斷開啟新世界的平臺意味著什么,已經不言而喻。

然而,一個耐人尋味的問題擺在了我們面前:AOL 的崛起,充分證明了線上生活對大眾用戶的可觀吸引力,但是面對規模和財力更加雄厚的 IT 同行,行業資歷并不深厚的 AOL,究竟是如何贏過競爭逐步做大,一舉成為 20 世紀影響力最大的互聯網產品?

總成本超過 3 億美元。在那個時代的某一時刻,全球生產的一半 CD 都帶著 AOL 的 LOGO。我們以 6 秒鐘一位的增速,不斷獲取著新用戶。

如果用一個關鍵詞來定義 AOL 在 20 世紀 90 年代的策略,那就是“地毯式轟炸”的營銷推廣。

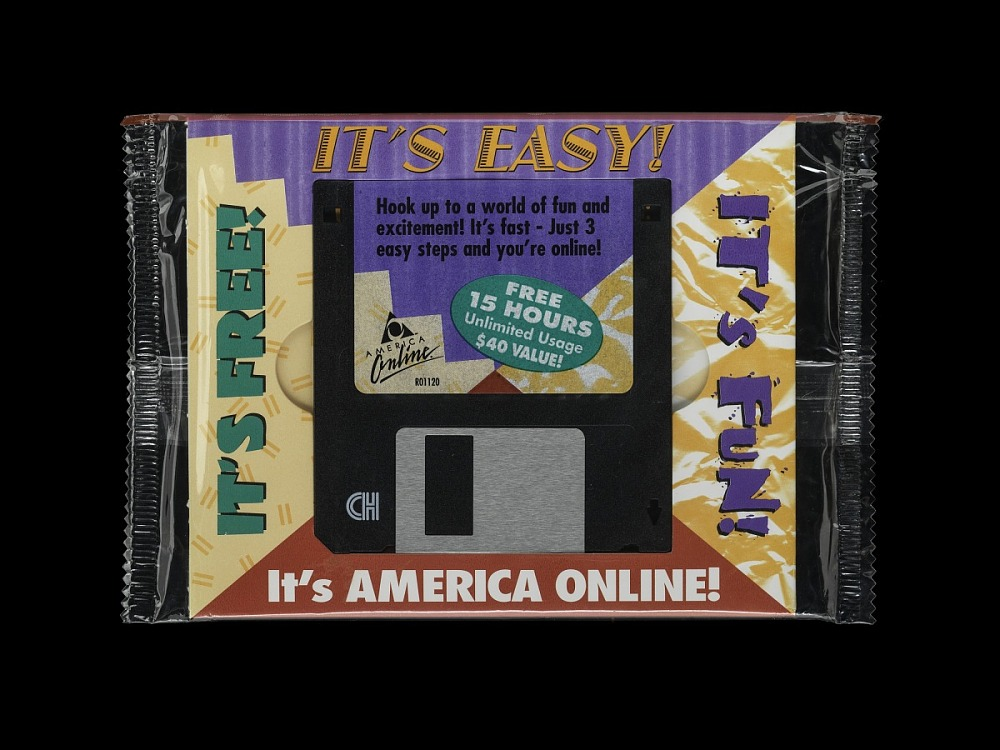

當時線上廣告并不流行,因此 AOL 采用了互聯網史上規模最大、影響最深遠的“地推運動 ”:軟盤光盤,狂轟亂炸。

那個時代的 AOL 體驗光盤,是最常見的“實體垃圾廣告”。報紙雜志夾層和郵箱直投自然不必多提,早餐打開的盒裝麥片,在航班途中領到的飛機餐,超級碗比賽開場前的觀眾席座位,甚至在冷凍牛排的包裝盒里,這些北美民眾生活日常息息相關的邊邊角角,幾乎都能找到印刷著 AOL 徽記的 3.5 寸軟盤和 CD——把工具盤插進你的 PC,來試試真正的“美國在線”吧!

單從成本來看,這場營銷的投入令人瞠目:1993 年,第一批 3.5 寸 AOL 軟盤寄出的時候,總量超過了 20 萬份,每張磁盤的成本高達 1.19 美元。即便此后采用了更容易量產的 CD-ROM 光盤,每獲得一位注冊用戶,AOL 依舊要支付平均 35 美元的預算。

花這么多錢,值得嗎?答案是:物超所值——平均 35 美元的獲客成本,換來的是足足 350 美元的客戶生命周期價值。整個 20 世紀 90 年代,AOL 絕對是互聯網行業的最大贏家。

獲客之后就要提升留存。為什么會有那么多人在并不開放的 AOL 平臺上流連忘返?答案并不復雜——除了作為 ISP 領先整個行業推出學習成本幾乎為零、一步到位實現 PC 聯網的可靠方案(畢竟,那是大多數 PC 上都沒有 TCP/IP 協議的時代)之外,AOL 對自家平臺的內容建設,更是達到了驚人的完整程度。

游戲、通信、線上學習、網上購物和在線股票等服務領域,在彼時的 AOL 統統取得了令人印象深刻的全面發展——所有這一切,都集成在 AOL 之中。盡管體驗網絡需要以分鐘為單位進行收費,但在 AOL 上度過的每一分鐘,都讓那個時代的北美用戶感覺物有所值。

不夸張地說,在那個并不遙遠的時代,主題明確、內容豐富、功能完善的 AOL,或許就是網絡體驗的“最優解”。

領先業界推出新手適用的上網方案,隨后用功能完備的線上平臺吸引用戶留存,再憑借非開放式的平臺架構,把所有用戶的活躍時長盡收囊中。在新手免費體驗時長耗盡之后,已經習慣了AOL 的用戶,需要繼續為 ISP 的 AOL 繳納聯網費用,來維持連線。

就這樣,憑借領先于時代的“免費試用”產品理念,從平臺架構到盈利模式,AOL 毫無懸念地成為了時代的佼佼者。

2000 年 1 月 10 日,“美國在線“與時代華納的合并,規模最大的內容提供商與影響力最大的渠道服務商合二為一,讓 AOL 登上傳媒與 IT 行業的巔峰。在《財富》雜志當年的全球 500 強企業中,AOL 排名第 37。

但是,AOL 未能躲過衰落的命運。

21 世紀之初,美國互聯網泡沫破滅。如日中天的 AOL 形勢也受到影響,一路急轉直下——2000 年初與時代華納合并時高達 1120 億美元的市值,在三年時間里就蒸發掉了 750 億美元。

20 世紀順風順水的 AOL,為什么翻了車?最直接的原因,是 AOL 與時代華納貌合神離的“合并”架構:完成并購之后,AOL 沒有考慮業務方向的變化是否需要調整發展步幅,泡沫時代高達兩位數的年增長率,依然是它不可動搖的大目標——然而,包括網絡、電視、電話服務一體化在內的嘗試統統失敗,攤子鋪得太大的 AOL,終于嘗到了步子邁得太急的苦果。

與此同時,傳媒出身的時代華納卻沒有受到“年增長率突破 25%”的狂熱目標影響,它利用 AOL 的優勢資源,按部就班地將影音項目搭上網絡宣發的順風車,憑借一步一個腳印的穩健策略,最終在盈利上壓過了 AOL 的風頭。

與微軟的競爭,同樣給發展受阻的 AOL 帶來了巨大的壓力。

盡管在 20 世紀 90 年代歷經沖突摩擦之后勉強達成了合作,但隨著 2001 年 1 月,兩家公司長達 5 年的合約期結束,微軟與 AOL 的競爭再次浮上水面。

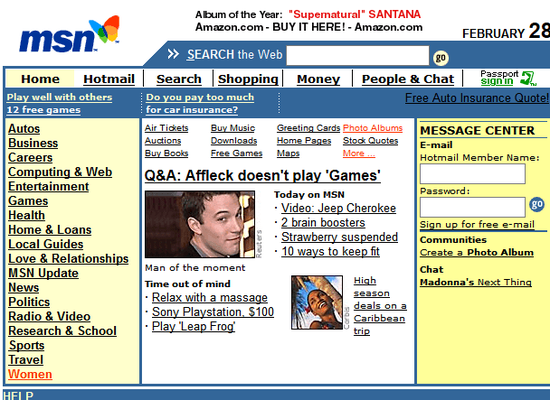

從 IM 平臺到瀏覽器,再到門戶站點和媒體播放器,在互聯網行業的每一條賽道上,微軟和 AOL 都展開了針鋒相對的較量,Windows XP 預裝的 4.6 版 MSN 就是那段斗爭時期的典型產物。至于結局,MSN 當時的對手是 AIM(AmericanOnline Instant Messenger),還有人記得它嗎?

不過,相比于這些微觀因素,AOL 真正衰落的主因,源自技術環境的變遷:進入 21 世紀之后,性價比更高、速度更快的寬帶網絡開始普及,通過超鏈接探索互聯網不再是浪費時間和金錢的蠢事,越來越多實現了上網自由的的用戶,開始將注意力轉向 AOL 以外的線上世界。

盡管和 AOL 相比,大多數通過瀏覽器地址欄開啟的頁面都顯得簡陋無比,但這些原生態十足的站點,讓曾經只通過 AOL 進入線上世界的用戶,真正感受到互聯網的魅力:自由訪問其它 PC 終端和服務器,與線上的匿名好友方便快捷地交流共享軟件。體驗過這種自由自在之后,打開瀏覽器不再直接跳轉到 AOL 主頁,對于越來越多的用戶來說,似乎已經不是問題。

然而,即便行業環境早已天翻地覆,身處漩渦中心的 AOL,偏偏在 ISP 賽道上落后了時代:寬帶網絡已經是大勢所趨,撥號接入早已無法滿足主流用戶的帶寬需求,然而 AOL 非但沒有迭代升級產品,反而調頭提高了撥號上網的收費標準——之所以 AOL 在網絡電視以及視頻通訊方面建樹寥寥,這便是主因之一。

遲緩且老套,這就是千禧年之初的 AOL 帶給公眾的印象。昔日那個領先業界的先行者早已銳氣不再,盡管一如既往地簡單便捷,但隨著功能更加完善的開放式網站不斷增加,越來越多的互聯網新用戶不再把 AOL 視作體驗線上生活的必經節點。

即便“新手期免費體驗”的 AOL 光盤依舊在源源不斷地寄出,它們最好的下場,大概也只有變成茶杯墊。

經歷了 20 世紀最后十年的高速發展,渡過了 21 世紀初的全面衰退,AOL 并沒有徹底淡出我們的視野——2021 年,依舊有 150 萬用戶維持著 AOL 的收費訂閱服務。考慮到這項服務最低標準的收費都有 9.99 美元/月,樂觀估計,僅此一項 AOL 就可以維持 1.8 億美元的年收入。

不過,和全盛期相比,如今的 AOL 顯然活力不再。主頁雖然還沒下線,但除了 AOL.com 之外,其它域名的站點都在陸續關閉。至于內容,確實還在更新,但基本也就是“維持更新”的程度而已。

無論如何,作為 Web1.0 時代的樣本典范,AOL 確實留給了我們許多“傳承”:某些在 Web2.0 時代大放異彩的產品理念,例如聊天機器人、新聞收報機(news ticker)和語音消息等等,都是 AOL 一代用戶毫不陌生的概念。

AOL 留下的經驗和教訓,在 Web3.0 還未到來的如今,依舊不乏探討價值:技術、功能和服務僅僅是一方面,如何適應時代、積極調整自身,如何明確“用戶到底需要什么”乃至“用戶到底想要做什么”,或許才是不同世代的互聯網持續發展向前的關鍵。

進化永遠不會停止,這就是互聯網的本質。AOL 時代如此,屬于我們的 Web 世代,同樣也不例外。

本文來自微信公眾號 “騰訊研究院”(ID:cyberlawrc),作者:閆德利,36氪經授權發布。