專訪黃海鈞:TOB品牌信任生長之路

非常有幸采訪到黃海鈞老師,為我們分享《TOB品牌信任生長之路》,最近實在太忙,這篇稿件拖稿一個多月,對不住黃老師和大家,下次我一定提高效率。

對To B品牌的底層的認知邏輯,我提煉出一個詞,就是關于信任,一個品牌成長的道路本身就是信任生長的過程。

1、品牌認知

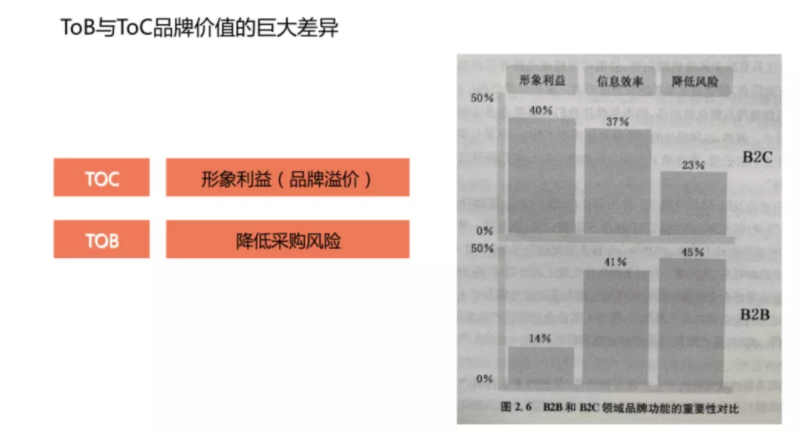

這是麥肯錫調研的一個結論,他提到了品牌三大功能,形象利益,信息效率,降低風險。

從圖中可以看出,在B2B領域,主要功能在于后兩者,一是信息效率,也就是識別效率,二個是降低風險,也就是信任暗示。

從識別效率來講,品牌本身就是一種信息的篩選器,我們在選擇品牌,消費產品,購買決策的時候,品牌對用戶來講是一種非常重要的信息提示,是能夠影響用戶去進行品牌識別和最終形成采購決策的一個非常重要的載體。

降低風險,因為品牌本身就是一種安全或者信任的暗示,所以我用的就是信任暗示。

2、影響采購決策的三大因素

在ToB業務來說,它是一個比較明確的企業級群體決策的場景。

所以To B企業在采購的決策當中,有三個關鍵點,第一個是價值,就是無論采購一個產品還是一項服務還是一套軟件,一定是想我采購這個產品或者服務,真正給公司帶來的價值是什么。

當然這個價值有多維度的,可能是降低成本,提高效率,還有其他維度的價值。

第二個是考量成本性價比的問題。

第三個是對潛在風險的考量。

對一家To B企業來講,它畢竟是一個商業機構,所以會特別關注風險的問題。

比如我引入一個軟件或者一個服務,不僅是考慮給公司帶來什么樣的價值,還有會消耗我多少成本,最重要的是它會不會存在潛在的風險,這正好迎合了柱狀圖的意思,對風險的考量占比是最高的。

所以對To B的企業來講,一個知名品牌或者說一個強勢的品牌,客戶方在采購決策中,降低風險的價值就非常重要,或者說某種意義上是最重要的。

基于這樣一個前提,我提出三個觀點,一是信任是對抗這種風險恐懼的一個最好的方式或者一種最有力的武器,因為只有信任他才能夠消解這種風險和恐懼。

第二個,因為To B是企業和企業之間的一種商業行為,所以需要有契約的鎖定,但是其實我們發現在To B的商業合作的場景當中,契約往往是后置的,我們雙方都選擇好了,都確定合作了,才簽合同,簽合同更多是對未來的保障。

我們在簽合同之前的整個決策的環節和鏈條當中,其實有很重要的一些因素,品牌是比契約還前置的第一信任狀。

第三我講的,品牌是多角色群體決策的最大共識公約數,在To B的決策鏈條當中,它是多角色的,可能是采購的,可能是技術的,有的是業務的,可能還有包括核心的決策者,一般的決策者。

所以在這個過程當中,每個人因為自己的崗位,自己的立場,各個維度可能存在非常大的差異,比如說IT可能關注的是技術,業務它關注的可能是這個東西帶來的價值,采購關注的可能是成本,每個人可能有不同的考量因素。

真正在一個決策的環節當中,品牌是最容易形成共識的,這是一個知名品牌,這是一個行業的頭部品牌,一提出來大家都沒話說,就是非常容易形成共識。

基于以上三點,所以我認為:信任是 B2B品牌的第一性原理。

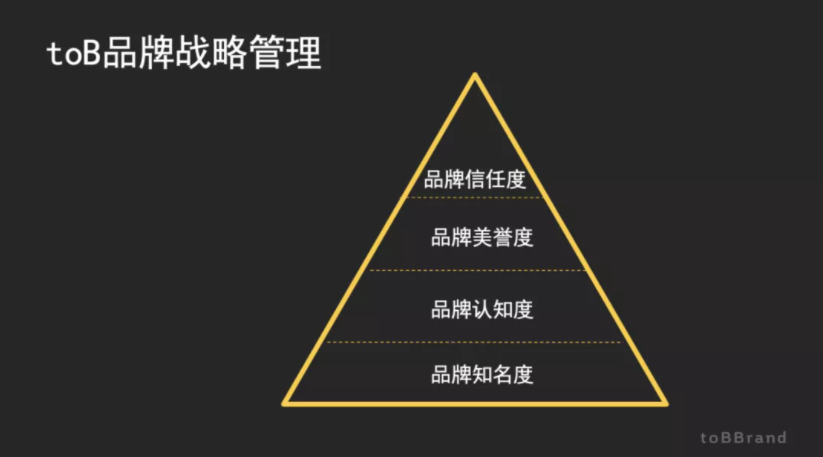

TOB品牌戰略管理包含四個層面:

品牌知名度:即品牌名稱、標識等廣為人知,提及率很高,也許受眾并不知曉品牌的深層次信息,它是品牌建設的最基礎層級;

品牌認知度:意味著受眾對品牌更深層次的認知,品牌是做什么的?為誰服務?有什么特征?其核心是品牌的價值認知;

品牌美譽度:通過受眾對品牌的深度價值認知,或者嘗試初階的合作,對產品與服務的好感逐步加深,或者從其他方那里得到更多的口碑驗證;

品牌信任度:在toC消費領域經常講品牌忠誠度,我認為在To B場景中,沒有絕對的忠誠,更多是基于利益、投入、風險等綜合考量后的“有條件信任”。這種信任關系如果久經考驗,加上供應方在技術、專業等方面的絕對優勢壁壘,慢慢形成用戶對該品牌的更深層信任——接近“無條件信任”。我認為這是To B品牌的最高客戶關系層次。

如何實施品牌戰略?

核心就是我們要去構建一套品牌資產的策略,落地一套體系,把品牌資產融入其中。

圍繞著這4個核心層面,從金字塔的塔底到塔尖,就是構建知名度、認知度、美譽度和信任度。接下來就需要具體去展開,我認為其中的任何一條主線都要圍繞著信任,相當于在金字塔里,這個基座就是信任。

品牌資產就像一個賬戶,就是不斷地把信任的貨幣存入到這個賬戶當中去,但是我也結合心理學當中的理論來解釋,就是我們無法去管理信任,因為信任更多是一種結果,是最終的一種狀態,我們更多是去管理可信賴的行為,這是過程。

在品牌知名度的構建方面,我們有哪些可信賴行為管理的方式和方法,這里邊我展開談到了幾點,當然對于品牌的知名度來講,廣告投放是最直接的。

還有比如說PR,通過媒體傳播這種方式去提高我們的知名度。還要非常珍惜我們每一次跟消費者或者跟客戶溝通的機會,因為我們不可能投入太多的資源,這種傳播的機會很難得,所以要提高品牌要素的識別效率。

包括比如說品牌的名稱,品牌的VI標識,這些我把它都稱為品牌要素,要提高它的識別效率。

接著就是品牌本身的要素,它其實也會折射出來信任的一種感知,一個名稱a和名稱b之間,我們能從名稱當中體會出來不同的一些內涵,或者說能夠給我們一些感知上的暗示,所以我提出要提高品牌要素識別效率并值得信賴。

第二,多見面,每次“見面”都是一次信任的暗示,在跟客戶建立信任的過程中,其實是需要接觸,當然我這個“見面”是打了雙引號,它不是說完全是線下的面對面,當然這個也是很重要的。

從知名度這個角度來講,所有B端的企業一定要提高或者加強和目標客戶見面的概率,因為只有每一次的接觸,才能夠形成信任的疊加,不斷積累這種信任。

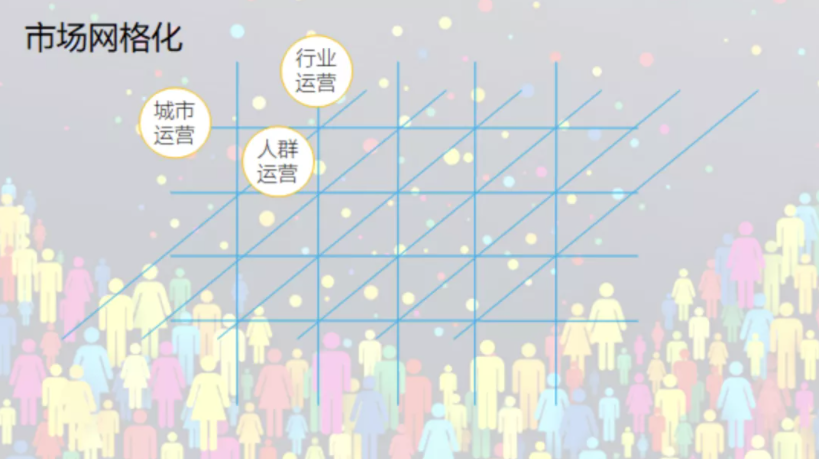

所以我提出市場網格化的邏輯,是因為我認為作為一個To B的企業在做品牌,無論是投放也好,還是PR也好,還是說市場活動也好,為了圍繞著我們的目標客戶群體去做相應的品牌傳播運營動作的時候,核心要形成這種網格化的覆蓋。

第一是行業,因為你會發現所有To B企業,無論哪個領域,最終都會行業化,有的可能多行業,有的可能是垂直單一行業,無論是國外還是國內的做To B的企業,最后一定都會跑出來幾個比較頭部的行業,或者在某幾個行業當中扎的比較深,或者各自有自己的優勢行業,所以一定要把握好一家B端企業的產品或者服務所圍繞的核心的行業。

第二就是人群,比如不同的To B產品,可能有不同的核心的目標人群,比如說你做CRM的,可能目標人群是CMO或銷售VP,你是做云計算的,可能目標決策人群是CTO,不同的決策場景當中有不同的人群。

第三是區域,比如說不同的城市區域,像我之前做紛享銷客,我們主要針對三大行業,比如說快消,醫療,制造,這是我們的三個最大的行業,影響我跟我的目標客戶群體進行見面觸達和進行教育的一個核心的關鍵點,就是會選擇交叉點上的相應的一些資源的平臺,比如說行業媒體、行業協會或者其他。

因為這個才是真正能夠影響的,所以我就提出了網格化的概念,然后和我們的客戶進行“見面”,進行心智的影響,從而提高我們的知名度,然后進行信任的積累,這個是我在知名度維度來核心講的兩點。

信任的增長就像金字塔,從第一步來說,它是知名度的一個提升,然后To B跟To C其實不太一樣,To C可能是知名度,那To B其實就是信任貨幣賬戶的不斷積累,所以就是要多見面,也可以是多接觸,多觸達。最好是能開會就開會,開不了會的可以直播,實在直播不了的也能夠讓他看到我們的圖文,看到內容之類的。

我們廣義的內容的營銷觸達,包括廣告的投放,PR的傳播,搞搞新聞之類,其實某種意義上都是加強我們和客戶見面的一種機會。

就像我們去見客戶一樣,每次你可能是精心打扮去見,因為每一次都是信任的加持,而不是信任的減分,所以在內容上會做到更精,或者說寧愿少而精也不能多而泛。

我覺得兩個維度,第一從渠道的選擇來講,B端的企業不可能像C端漫天遍野地打廣告,因為這是很奢侈的事情,坦白講也沒有這樣的必要,所以我們在渠道的選擇上面,其實就提供了一個比較好的思考方式。

比如說我現在要投放,在北京這樣的地方,你是選擇郊區還是選擇國貿,還是選擇中關村,你要去思考你的目標客戶是什么樣的群體,如果它是制造業企業,通常就很少在國貿,國貿更多是一些高大上的客戶,制造型企業一般在亦莊、在總部基地。第二個比如說你的人群,你是什么樣的人群?第三個你是北上廣深,還是說搞西部,還是搞中部,還是搞下沉市場。你對自己的渠道的選擇,其實背后也是有這個邏輯。

第二個就像剛才講的內容的寧缺勿濫。要不斷地做信任加分,而不是用做信任的減分。知名度背后的生成邏輯在于它的信任暗示的不斷加分,就像信用貨幣一樣。所以可以提煉一個關鍵詞,比如說“精”,在內容上可以是內容精致,在渠道上可以是渠道精準。然后渠道的精準上面用上述的這種“網格化”的方法就特別的好。

知名度其實是對品牌的名稱 、Logo這種基礎要素的淺度的一種知道,它僅僅是一種知曉,而認知度更多是對品牌的核心價值,能力或者定位的更深層次的了解或者理解,所以核心就圍繞著【價值】這個詞。

認知度其實是在知名度的基礎上再進一步,讓客戶不僅知道我們,還知道我們的價值,所以價值認知是非常清晰的,依靠內容傳遞價值。

我主要是從三個維度來講。

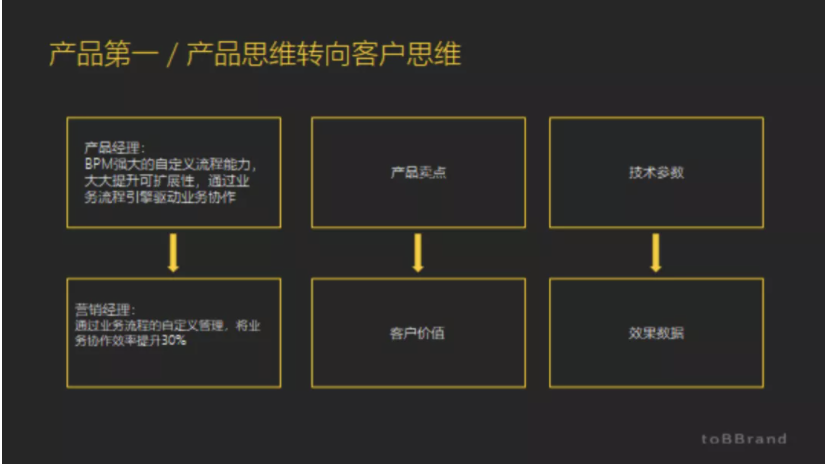

第一是價值的客戶化,相當于以客戶為中心,我們這種價值的傳遞一定是以客戶價值為中心。一定要站在客戶的角度把這個東西變成客戶價值。

比如說日常做的內容營銷,我們寫的東西原來可能都是講我的技術參數,講我多么牛,講各種晦澀難懂的專業名詞。我認為它其實都不是以客戶為中心,真正的客戶為中心是你要講客戶價值,比如說你講技術參數,你要變成講效果數據,比如說你的參數多么好,你最終要翻譯一下,變成我這個東西能給客戶帶來什么樣的效果。因為只有這樣,客戶對你的價值的認知才會更加的清晰和明確。

第二個價值的具象化,就是如何把價值變得更加具體。

什么叫具象化?就是我看得見摸得著的。為什么我們要組織銷售拜訪,要組織客戶沙龍,要邀請客戶來公司參觀,其實這些都是建立客戶對我們價值認知具象化的一種具體的手段。

在實際的場景當中我們發現,如果一個客戶愿意到公司來坐一坐,到工廠來看一看,形成最終合作的概率的確會高很多,因為他看到公司高大上的寫字樓辦公室,廠房設備各方面都非常牛,其實這就是建立他對這個品牌具象化認知的具體的手段。

第三個就是價值的顯性化,因為B端的產品非常專業,很多東西不太好講明白,如果你的產品價值是很隱性的,你的產品是很難賣出去的,說服成本也非常高。

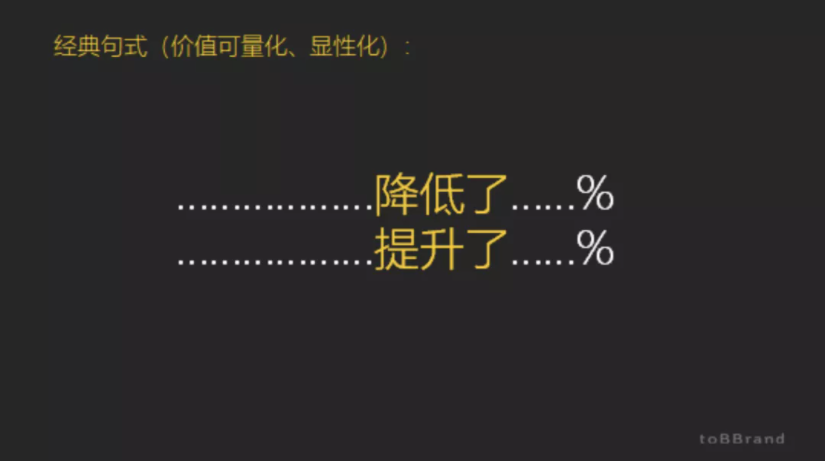

所以我就提出來要顯性化,如何顯性化,我核心的觀點就是一定要數據可視化。

用了我們產品,能夠提升什么,還是降低什么,我認為這是在To B的價值數據化過程當中一個經典的公式,所有企業最終都可以套用這個公式。

其實你會發現一個企業它很簡單,無非就是降本增效,這是它核心不變的邏輯,所以無論你是做硬件還是做軟件,還是提供咨詢,還是提供什么服務,最終一定是給這個客戶在什么地方降低了什么,在什么地方提升了什么。

其實任何的To B的品牌,都應該在自己這種價值可視化方面去總結自己的數據。因為只有這樣,我們的客戶對我們的感知和價值的認知才會更加的明確,然后才會持續形成這種信任。

美譽度更多是一種口碑,某種意義上來講口碑也是一種信任的表達,比如我跟我的親朋好友推薦一個什么樣的產品,我是基于信任,然后才會去推薦,我不會盲目地去推薦一個東西。所以美譽度本身也是一種信任的表達。

我認為,美譽或者口碑,一定是來自于他人之口,而不是自己吹自己多么好,所以這里我就特別講到了案例,案例本質上來講就是依靠你之前的老客戶,從他們的口中去講,他用了這個東西之后獲得了什么價值,什么東西提升了,什么問題得到了解決,他通過這種方式去進行口碑的傳播。

其實在To B的品牌運營當中,本身案例的打造,最佳實踐的這些東西,就是非常核心的一個工作,也是核心的內容的素材源。

什么是信任,我采用了圣經里邊的那句話——信就是所望之事的實底,是未見之事的確據。

信任它本身就是對未來的一種托付,我如何去托付我的未來,就像雙方之間合作是有合同,但是最終是合同簽完了,錢付了,你才會給我提供服務,對未來不可預見的這種風險的恐懼,他的信任的支撐來自于哪里?就是你的證據,那什么是你的證據?

就是你之前做過什么,其實通過案例也是去構建一種信任,像騰訊云,阿里云,包括現在很多創業公司,我經常在機場看到他們的廣告基本上都是大致的一個邏輯,就是離不開兩個東西,一是客戶案例,是誰用了我的產品,二就是數據。這個是我的第一層邏輯,就是依靠客戶案例或者說客戶的現身說法去進行口碑的打造,口碑的傳播,構建信任。

第二個維度就是打造人格信任和專家系統,其實也是有理論依據的,社會學家齊美爾對信任社會學的研究中講了三點,第一是人格信任,第二專家系統,第三個是信任符號。我用了其中的兩個,就是人格信任和專家系統,我們在C端更多是找名人找明星代言,在B端我們很少用這種手法,更多是去選一些比如說意見領袖 KOL或者說行業的一些專家,通過這種方式去形成信任,其實就是專家信任。

我們對一個事情的信任,很多時候人格化了就容易形成信任,所以就是為什么很多消費品牌找明星代言,然后構建信任的一種橋梁。

專家說這個產品好,其實代表著一種信任的暗示。比如說做軟件的,Gartner魔力象限其實就是在軟件領域,大家都比較公認的專家系統或者認證系統。為什么大家喜歡獲獎,拿這個證那個證,然后專家說這個好那個好,其實這就是一種信任。

專家系統其實就是專業的專家體系,比如說,我們經常看到很多牙膏美白的廣告,經常是穿著白大褂的專家講,在某種意義上,它也是一種專家系統。

總結來說,第一點是剛才講的更多是基于客戶案例,講我們的這種美譽度來自于別人的口。第二就是美譽度是依靠專家說好,然后依靠人格信任進行信任背書,大概從這兩個維度講,就是關于美譽度這一塊了。

附:關于美譽度,小步交流探討:

美譽度=口碑,口碑是基于信任的推薦,它是來自他人之口,不是自說自話的,所以它的一個核心邏輯是在于由自說自話變成第三方證言。

第三方證言可能有幾種方式,只要不是我們自己說的,都屬于第三方。比如,一是你過去做過的客戶案例,客戶證言,這個是最有價值也是最直接的,第二個就是來自于第三方專業機構或人物的證言,由專業機構、行業專家這些角度來講。

所謂的信任,其實從信任學的理論來講,它分為兩個層面,一個就是有條件信任,一個無條件信任。

有條件信任是基于各種因素權衡之后的產生的信任。

無條件信任是無形當中形成的無條件的信任。

1、生產知識,傳播知識

比如說我們對宗教的信任,幾乎是一種無條件的信任,有條件的就是比如我們的商業本身,所以我覺得有這么一個核心的基礎,我們如何去打造這種信任度,更多是在于比如說我們是這個行業里邊的,代表我對這個領域的一種洞察,一種趨勢的判斷,因為我是這個領域里面最專業的解決方案提供商也好,還是產品服務供應商也好,所以我提出來第一個觀點,不僅生產產品,同時也生產知識,其實也是和To B企業做內容營銷的思路是一脈相承的,就是我們日常做內容營銷更多是在傳播一種知識,而不是簡單地講產品的功能。

2、構建唯一或第一的定位

第二就是這種信任度的背后,某種意義上是一種更加接近無條件信任的機制,比如說你是行業NO.1,你是第一,或者說你是行業唯一的,這也是容易形成無條件信任的一種心理機制,因為你是行業里邊公認的最好的一個品牌,第一品牌在某種意義上就會形成一種無條件信任。

3、企業要有價值觀/社會責任感

第三個層面,我認為那些真正有更高的使命感,社會責任感,或者有這種理念價值觀的企業,它更容易得到別人的信任或者無條件的信任,比如說華為或者像以前的喬布斯。

像華為等這些企業它講的東西已經脫離開一個純商業機構講盈利,講商業的基礎邏輯,它講的更多是一種更高層次的人文關懷或者一種社會責任感,這種更高層次也是容易引起客戶,受眾對它的深層次的信任。

曾經我想過,比如說我們去吃飯的時候,如果是一家清真的餐館,我們就會覺得更放心一點,我平時跟我的同事朋友出去,他就覺得我去一家清真餐館吃烤串,感覺會更放心一點,因為清真背后本來就是一種信仰,所以我們對他更放心更有信任感。

當企業更加崇尚這種社會責任感的時候,我們無形當中就會對這家企業產生一種好感,產生一種認可和信任。

小步理解:我總結過一個To B跟To C的區別。To C有點像談戀愛,是可以沖動消費的,To B有時候像結婚,是兩個家庭之間的決策。

所以如果從結婚的角度來講,品牌知名度是說知道你,然后認知度是了解你,美譽度是聽周圍的人說你這個人還不錯,信任度可以有兩個層次,一個是物質層面的,就是你家庭條件不錯,或者說你的條件不錯,你的身高你有房有車,還有一個是精神層面的,就是我們的世界觀,價值觀,理想追求是比較一致的。到這個時候,就慢慢走上了婚姻的殿堂。

對TOB業務來說,結婚領證類似于簽合同。

本文作者:陳小步,36氪企服點評經授權發布。

了解更多To B運營干貨知識,歡迎訪問36氪企服點評