客戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)誤區(qū)之「我覺得客戶需要」:謹(jǐn)防“甜蜜負(fù)擔(dān)”嚇跑客戶

倍市得

關(guān)注

2022-02-14 15:33

537次閱讀

▎客戶體驗(yàn)中的“甜蜜負(fù)擔(dān)”

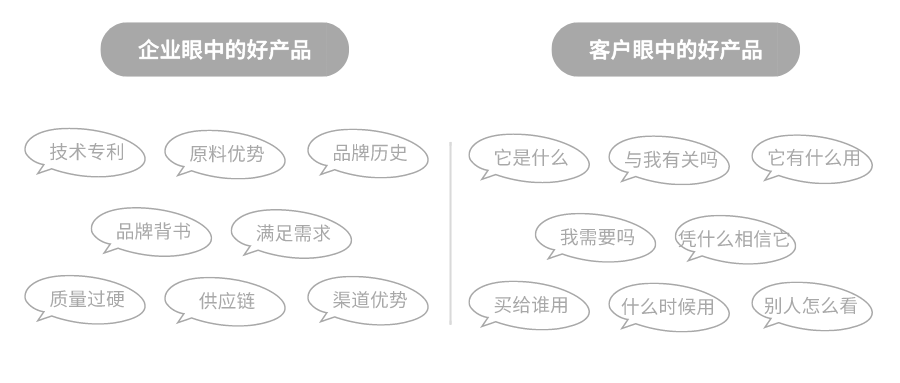

▎客戶:我不要你覺得,我只要我覺得

[免責(zé)聲明]

原文標(biāo)題: 客戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)誤區(qū)之「我覺得客戶需要」:謹(jǐn)防“甜蜜負(fù)擔(dān)”嚇跑客戶

本文由作者原創(chuàng)發(fā)布于36氪企服點(diǎn)評(píng);未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。

倍市得

+

關(guān)注

0

上海眾言網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

實(shí)力廠商

優(yōu)質(zhì)服務(wù)

及時(shí)響應(yīng)

立即詢價(jià)

相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品對(duì)比

更多同類產(chǎn)品比較

最新文章

查看更多

關(guān)注

36氪企服點(diǎn)評(píng)

公眾號(hào)

打開微信掃一掃

為您推送企服點(diǎn)評(píng)最新內(nèi)容