《疫情搖擺,制造業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀與思考》報(bào)告發(fā)布

2022年,疫情再次突襲多地,相對于2020年,此次疫情持續(xù)時(shí)間之久,波及范圍之廣,使不同區(qū)域、不同行業(yè)再次遭受嚴(yán)重沖擊,制造行業(yè)也無法幸免。相對于其他行業(yè),制造業(yè)甚至面對的挑戰(zhàn)可能更為嚴(yán)重。

了解到企業(yè)遭遇的一些挑戰(zhàn),蓋雅特別成立了制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)研究小組,展開《疫情防控常態(tài)化,制造業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀與思考》調(diào)研,希望能夠在這個(gè)特殊時(shí)期與各位共克時(shí)艱。

逆境中,企業(yè)比我們想的要樂觀

數(shù)據(jù)分析結(jié)果驗(yàn)證了我們關(guān)于企業(yè)當(dāng)下情況的一些基本假設(shè)——復(fù)工復(fù)產(chǎn)對企業(yè)來說至關(guān)重要,但不并是企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。企業(yè)更關(guān)注的是,復(fù)工的同時(shí)如何保證復(fù)產(chǎn)和保住營收,以及復(fù)產(chǎn)后如何追趕年度經(jīng)營計(jì)劃,降本提效。這些問題才是疫情之后擺在企業(yè)面前的問題及核心工作。

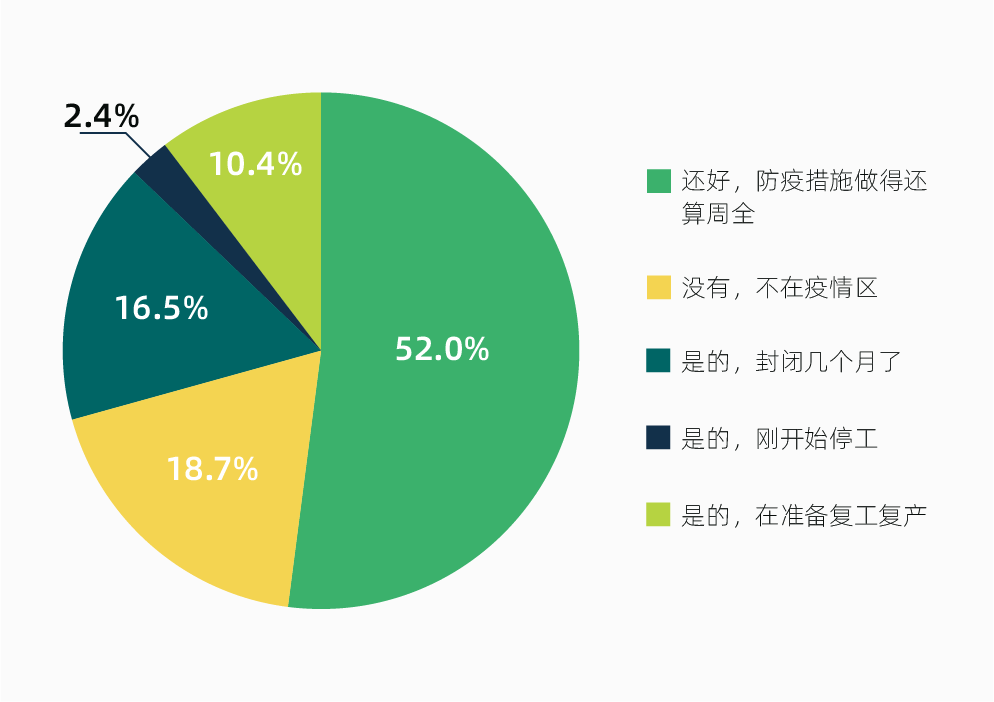

透過分析,我們也發(fā)現(xiàn)一些我們未曾建立的假設(shè)。面對疫情沖擊,一半以上企業(yè)表示“還好,防疫措施還算完善”,就經(jīng)歷復(fù)工復(fù)產(chǎn)的251家企業(yè)而言,54%表示“比較順利”或“非常順利”,僅20%企業(yè)感到“非常艱難”、“比較艱難”。

圖/企業(yè)受到疫情影響的情況

面對復(fù)雜環(huán)境帶來的多重挑戰(zhàn),企業(yè)們不僅“各顯神通”,想盡一切辦法守住企業(yè)的效益,同時(shí)也痛定思痛,積極求變,以應(yīng)對未來的風(fēng)險(xiǎn),我們看見了一些企業(yè)的反脆弱能力,也看見了他們積極探索、自尋出路的精神。這些是我們前期沒有建立的樂觀假設(shè)。

企業(yè)遭遇的大多是戰(zhàn)術(shù)性問題,而非戰(zhàn)略性的

對大多數(shù)企業(yè)而言,企業(yè)所處的市場總體需求、競爭格局、客戶需求未因?yàn)橐咔榘l(fā)生根本性的變化,如何繼續(xù)抓住市場的根本需求,在原有的市場定位上發(fā)力,優(yōu)化戰(zhàn)術(shù),把握時(shí)間節(jié)奏,這些或許是疫情后企業(yè)需要思考的問題。

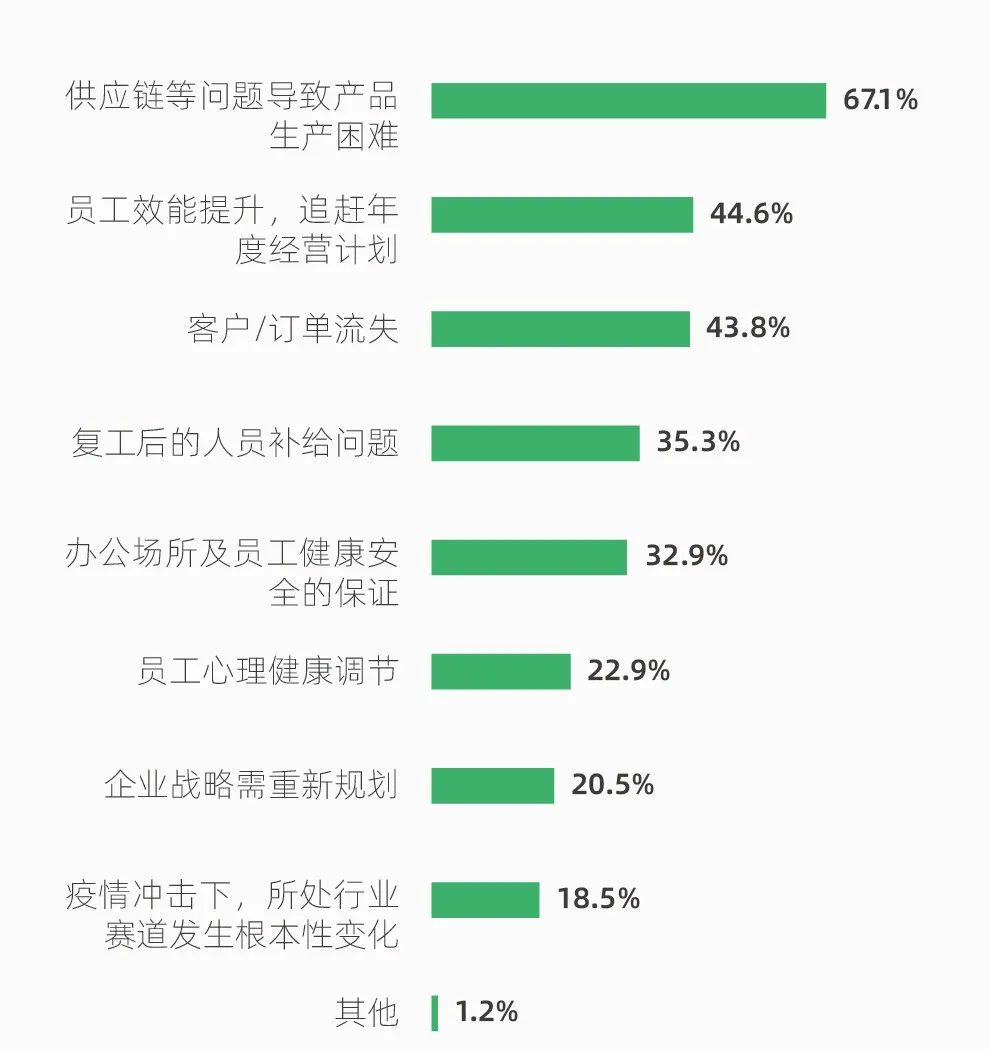

就疫情下企業(yè)遭遇的挑戰(zhàn)而言,企業(yè)的戰(zhàn)略和行業(yè)賽道整體上受疫情的沖擊并不大,僅19%的企業(yè)表示“疫情沖擊下,所處行業(yè)/賽道發(fā)生根本性變化”,僅21%的企業(yè)表示“企業(yè)戰(zhàn)略需要重新規(guī)劃”。

企業(yè)業(yè)務(wù)面臨的問題更集中于一些戰(zhàn)術(shù)性的經(jīng)營管理問題,如供應(yīng)鏈問題(67%)、追趕年度經(jīng)營計(jì)劃(45%)和客戶/訂單流失(44%)等。針對這些問題,企業(yè)可以通過優(yōu)化和調(diào)整戰(zhàn)術(shù)來應(yīng)對和彌補(bǔ),相信很多企業(yè)恢復(fù)疫情前的狀態(tài)只是時(shí)間問題。

圖/疫情防控期,企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)與問題

供應(yīng)鏈問題持續(xù)影響著67%的企業(yè)

過去,零庫存和高周轉(zhuǎn)依舊是檢驗(yàn)企業(yè)供應(yīng)鏈管理能力的標(biāo)準(zhǔn),豐田的及時(shí)生產(chǎn)(Just in time)因此被視為制造業(yè)的福音,幫助企業(yè)省下的成本也是肉眼可見的,因此被各類制造業(yè)效仿。但面對疫情的不確定性,是否要繼續(xù)絕對追求零庫存,恐怕是企業(yè)接下來要思考的問題。

調(diào)研分析發(fā)現(xiàn),復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中,供應(yīng)鏈問題是企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn),67%的企業(yè)表示遭遇此問題,尤其是汽車行業(yè)(81%)。

疫情讓供應(yīng)鏈問題成為所有企業(yè)的痛中之痛,也倒逼一些企業(yè)也開始思考如何增加供應(yīng)鏈的彈性。其中,“建立安全庫存”是一種途徑,不過受訪者同時(shí)也表示,企業(yè)需要平衡庫存帶來的成本壓力,需要評估哪些才是對成品影響關(guān)鍵的原材料和零件。

其次,危機(jī)給企業(yè)供應(yīng)鏈管理帶來的一個(gè)思考是“建立更多元的供應(yīng)渠道”。在遭遇供應(yīng)鏈問題時(shí),一家受訪企業(yè)表示:并非沒有想過更換供應(yīng)商,但是更換意味著測試驗(yàn)證,同樣會帶來時(shí)間成本,這些工作如果平時(shí)完成了,現(xiàn)在可能會容易很多。

其三,企業(yè)關(guān)于供應(yīng)鏈另一種思考則是通過數(shù)字化的方式整合供應(yīng)鏈,通過數(shù)據(jù)和可視化等工具,打通整個(gè)供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù),隨時(shí)掌握整個(gè)供應(yīng)鏈的狀況。不過受訪企業(yè)表示:企業(yè)目前有必要先做好內(nèi)部的數(shù)字化管理,包括生產(chǎn)運(yùn)營數(shù)字化、人員管理數(shù)字化等。

59%的企業(yè)都在籌謀“全面的降本增效改革”

疫情沖擊下,降本增效幾乎成為企業(yè)一項(xiàng)徹底的運(yùn)動,涉及企業(yè)管理的方方面面,包括客戶、產(chǎn)品、組織、人員管理等方方面面。

59%的企業(yè)都表示會進(jìn)行全面徹底的“降本增效改革”。而且,其他一些企業(yè)盡管沒有直言會進(jìn)行降本增效改革,但是也表示會有降本增效的相關(guān)行動,例如“通過數(shù)字化等方式,提升經(jīng)營管理效率”、“推動敏捷組織建設(shè),提升經(jīng)營管理能力”、“加快技術(shù)轉(zhuǎn)型”等。

企業(yè)降本增效無形中也推動了企業(yè)其他相關(guān)的重大管理改革。

一方面,因?yàn)橐咔闉槠髽I(yè)按下了暫停鍵,讓企業(yè)有機(jī)會思考企業(yè)組織管理和生產(chǎn)工時(shí)管理等這些重要但不易推動的改革;另一方面,環(huán)境帶來的經(jīng)營壓力,讓這些問題被進(jìn)一步被暴露。而且,相對于個(gè)人效率的提升(績效考核、加強(qiáng)培訓(xùn)力度),這些問題會更加長期、更加徹底地影響著企業(yè)的效益。

除組織管理和人員管理方面之外,業(yè)務(wù)管理同樣也是降本增效的突破口。一些參調(diào)者向我們表示,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)流程也是降本增效的重要方面,例如優(yōu)化收益較低的邊緣客戶或產(chǎn)品、控制生產(chǎn)采購成本(進(jìn)口材料和配件用國產(chǎn)替代)。

“裁員”并非壓縮人力成本的主要選擇

在調(diào)研前一個(gè)月,“復(fù)工復(fù)產(chǎn)后,人員供給壓力”是我們從一些企業(yè)那里接收的信號,因?yàn)橐咔闀碛唵蔚姆e壓。但調(diào)研結(jié)果顯示,“人員補(bǔ)給問題”并非復(fù)工復(fù)產(chǎn)后企業(yè)面對的主要壓力,僅35%的企業(yè)表示復(fù)工后會遇到人員補(bǔ)給問題。與近20位的參調(diào)者電話交流后,也基本得到一致的答案“沒有人員補(bǔ)給的壓力,而是壓縮人力成本的壓力”。

造成這種結(jié)果的原因主要有二。一是因?yàn)橐咔榈某掷m(xù)期過長,企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)會隨時(shí)間發(fā)生變化,前期的訂單積壓問題在后期可能轉(zhuǎn)化為客戶/訂單流失問題,二是因?yàn)槠髽I(yè)降本增效的決心在加強(qiáng),在降本增效的“主旋律”下,產(chǎn)能壓力可能不再訴諸于人員補(bǔ)給,二是提高現(xiàn)有員工的效能。

不過,就企業(yè)“優(yōu)化人力,壓縮人力成本”的方式而言,僅22%的企業(yè)選擇通過“裁員”壓縮人力成本,更主要的是凍結(jié)現(xiàn)有的招聘或是降薪。當(dāng)然,與參調(diào)企業(yè)溝通發(fā)現(xiàn),有少部分企業(yè)表示雖然不會直接降薪,但會通過“安排使用年假”、“統(tǒng)計(jì)非生產(chǎn)工時(shí)”等間接的方式減少薪酬成本。一些企業(yè)還會采用一些結(jié)構(gòu)性優(yōu)化的方式,包括提升現(xiàn)有員工的生產(chǎn)力、優(yōu)化工時(shí)管理等。

應(yīng)對疫情的不確定性,“數(shù)字化”是重要抓手

受疫情的長期影響,以及未來的不確定性,我們相信很多企業(yè)都在主動應(yīng)對,尋求新生機(jī),而“通過數(shù)字化的方式,提升經(jīng)營管理效率”是62%的企業(yè)應(yīng)對疫情不確定性的重要抓手。

針對數(shù)字化管理運(yùn)用,調(diào)查發(fā)現(xiàn),企業(yè)的運(yùn)用思考和方向幾乎遍及各個(gè)方面,尤其是“精益生產(chǎn)和勞動力規(guī)劃管理”(56%)、“員工技能培訓(xùn)”(48%)、“考勤和規(guī)劃管理”(47.7%),主要因?yàn)檫@些領(lǐng)域的數(shù)字化管理改革會更加直接、快速地作用于企業(yè)的降本增效改革,尤其是組織人效提升。

除企業(yè)內(nèi)部組織和人員管理之外,在與參調(diào)者進(jìn)一步的溝通中發(fā)現(xiàn),針對供應(yīng)鏈的敏捷管理,數(shù)字化也是重要的實(shí)現(xiàn)路徑之一。

疫情后,一部分企業(yè)會增加安全庫存,以為供應(yīng)鏈增加緩沖余地,但不可避免的是更大的財(cái)務(wù)壓力也會隨之而來——不斷增加的庫存會積壓資金。這種情況下,一個(gè)可行的方案是通過數(shù)據(jù)和可視化等工具,打通整個(gè)供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù),隨時(shí)掌握整個(gè)供應(yīng)鏈的狀況,并作出預(yù)測,既能降低庫存成本,也能保證供應(yīng)鏈運(yùn)行順暢。

如果說,過去兩年的動蕩教會了我們什么,最重要的可能就是永遠(yuǎn)要對意外做好準(zhǔn)備。

在幾乎成為常態(tài)的突發(fā)事件面前,如何在危機(jī)中尋求生機(jī)是擺在企業(yè)面前的一道附加題,而且是一道沒有標(biāo)準(zhǔn)答案的開放題,企業(yè)思考著、探索著、交流著、實(shí)踐著……

通過這次調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)了他們答案中的一些共性,這份調(diào)研報(bào)告則對這些共性問題和企業(yè)的思考進(jìn)行了分析和總結(jié)。

[免責(zé)聲明]

原文標(biāo)題: 《疫情搖擺,制造業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀與思考》報(bào)告發(fā)布

本文由作者原創(chuàng)發(fā)布于36氪企服點(diǎn)評;未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。