寫完上一篇 實踐版 | B端用戶訪談的20條心得(前10條) 后,很多小伙伴私信知果覺得看了很有收獲(知果當然很開心啦~)。由于最近事情較多,這篇更新有點慢了,還請小伙伴們見諒哈。那話不多說,接著上一篇我們再來看看B端用戶訪談調研還需要注意哪些。

在訪談中你會發現,有可能用戶的知識面是非常廣的,他提到的問題我們可能未曾想過,或根本不知道。此時,我們會產生想把問題搞明白的心態。可能有小伙伴要問了,假如我不明白這個問題,去問用戶,會不會讓用戶覺得我什么也不懂呢?

其實你不用擔心,既然用戶受邀了訪談,就不排斥與我們溝通。并且他希望自己反饋的問題,是可以被真正得到重視和解決的。記得曾經有個受邀訪談的用戶和我說:“我最擔心的是你訪談了我,但卻不對我提出的問題重視,并在后續改進。而是訪談完,就把問題擱置一邊了。”

可見,我們在訪談中可以與用戶真心地交流,不用害怕不懂而不敢問。我們要把用戶說的問題搞懂,并且給出達成共識的解決方案,才是搞懂問題的根本。

我在訪談中經常會出現這種情況,和用戶聊著聊著,會希望調整訪談的內容。例如,有些問題覺得已經解決了,就想跳過;有些問題原來沒想到,想在訪談中增加。

依據我的經驗,我認為訪談內容在可控范圍內,是可以做一些調整的。我們無需根據原來列好的訪談大綱,照搬來做。畢竟,訪談的雙方都是活生生的人,而不是兩個機器人,我們在訪談中需要根據用戶表現出來的相關信息(如表情、肢體動作、言語等),做一定程度的調整。

我們心中要始終明確,任何訪談內容,最終是為了訪談目標服務的。在訪談目標范圍內的調整,都是可以接受的。

我們在用戶訪談的一些文章中,會看到說,我們盡量不要讓用戶發散思維,而是要在我們劃定好的訪談范圍里面進行。若用戶不小心跑題了,那我們需要把他們的思緒抓回來,回到本該訪談的范圍里。

我在實際訪談中發現,假如你和用戶在訪談前提前達成了訪談范圍,那跑出范圍的概率也不會很大,最多是用戶通過A問題引申到了B問題,而不會故意去談一個B問題。此時,我們可以允許用戶發散一下思維,這對我們更全面地了解用戶的所思所想是有益的。

但若出現用戶直接談到了B問題(他能談到,說明他比較在意這個問題),我們盡量不要打斷用戶,讓用戶說完。等用戶說完后,我們可以看下這個B問題是否屬于自己可解答的范圍,是的話,不妨簡單解答下,接著將話題引回到本次訪談中。若不屬于自己的負責范圍,可與用戶溝通自己會記錄下來,帶回去反饋給相關負責人,后續會聯系用戶。

有時候,我們訪談的內容是針對界面操作的,那么就非常有必要讓用戶現場演示,而不要通過口頭描述來傳達。若通過口頭傳達,一方面,我們理解的可能與用戶描述的有偏差;另一方面,我們回去自己找場景驗證,也容易找錯。

這就對應了上一篇中的第7條,我們需要提前羅列合適的訪談環境。若預見到可能需要用戶進行界面操作的,那么就需要提前準備電腦。如此,在訪談時,針對某些溝通內容,就可以直接演示界面現狀了。

我在最開始訪談時,經常是用戶演示界面上的一些問題,我用筆記下來的情況。之后,我再自己到電腦上找用戶當時說的問題是哪些,逐一截屏記錄下來。但我發現,回去后我可能壓根找不到用戶當時演示的問題了,我就只能用文字描述,但這不利于場景復現與排查問題。

因此,我們在訪談時,就可以和用戶溝通在信息脫敏的情況下,保留一些關鍵頁面,可以是截圖,也可以錄制視頻。

我的習慣是,不論開會、與同事溝通,等等情況,都會拿上本子和筆,將一些關鍵信息記錄下來,用戶訪談也不例外。

古話說:“好記性不如爛筆頭。”確實如此。人的記憶容量是有限的,特別是短時記憶的容量,更是非常有限。而且對于有些信息,你現在覺得自己記住了,可回過頭來卻發現你從未覺得它們存在過。

用戶訪談長則需要2-3個小時,若我們一天訪談2-3個用戶,那幾乎一天大腦都在處理信息。因此,想要在事后將這些信息都回憶起來,我們就必須要依靠本子和筆的幫忙。

用筆和本子記錄訪談關鍵詞,結束后立馬整理,復現具體內容。

很多用戶訪談文章指出,在訪談結束環節,建議給被訪談人送個小禮物。我的感受是,對于被訪談人來我方公司的情況(專門受邀訪談的),可以送小禮物,還可一起吃個簡餐。如果是我們到對方公司,可能帶上禮物并不方便,就可以從言語上、肢體上(如握手)對用戶做出感謝。

當然,這都不是唯一答案,我們可以根據實際情況需要,做出真心地感謝。

打鐵要趁熱。所以,當一天的訪談結束后,我們需要及時梳理訪談內容,把與用戶談到的問題,盡可能的還原和記錄。如果思路清晰的話,還可以將同類問題合并起來,讓信息盡量精準,不冗余。

我有時候一天可能訪談不止一個用戶,因此我會根據實際情況,在訪談完一個用戶的空隙時間進行內容整理。這時候記憶是最清晰和深刻的,稍微晚一點時候,可能就回憶不起來了。

關于內容的梳理格式,用excel、word還是其他工具,都可以,只要能把問題說明白即可。

每次訪談完,我們都可以思考下是否本次訪談還有不足之處,是可以改進的。

記得有一次我訪談一位事業部的BU總,我覺得自己準備的已經較為充分了,包括產品核心理念、產品原型、本次訪談的主要問題,等等。而且在我去訪談前,各種要注意的事項我都再檢查了一遍。可真正訪談中我發現還是有很多意料之外的事情出現了。比如,BU總希望不只看到原型,還希望看到原型交互的效果(至少是核心交互),否則他還需要自己想象。再比如,他希望知道業界競品是怎么做的,但當時我對這個準備并不充分,因此沒有很好的回答他。

之后,我在訪談中會評估是否有必要把原型做成帶交互的,若需要,就把交互做出來。或者也會做成視頻,方便用戶理解。

我們訪談后回憶整個過程,若發現還有待改進之處,可以梳理出來,在之后的訪談中盡可能規避這些問題。當然,我們也要根據下次訪談的實際情況調整,并不是一股腦兒都改進到下次的訪談中,要具體問題具體分析。

其實這不是訪談后立馬要做的,而是把每一次訪談當成產品未來規劃的輸入。若訪談中合適納入到產品規劃的,可以把這些零碎的點進行整理,讓這些點的需求形成價值。

記得在一次關于設計體系表格功能的用戶訪談中,用戶提出了很多我曾經并沒有考慮過的功能(因為我服務的場景并不需要這些功能)。后來我也找了很多競品,發現也并未有這些功能。可仔細思考發現,這些功能確實可以解決某些特定場景的問題,因此我將它們規劃到了產品中,也可以說這是該表格的特色。

最后,分享給你一個小框架,是關于單問題調研的,我將其稱之為4步法。

第一步:描述事實: 讓被訪談者描述此問題發生的客觀情形。

第二步:內心感受: 讓被訪談者對該問題描述自己的感受。若感受非常不好,則可以描述為什么不好的原因。

第三步:使用場景: 讓被訪談者描述該功能/菜單在什么情況下會使用;還可以談談使用頻率。

第四步:解決方案: 讓被訪談者簡單聊聊他對此問題是否有建議的解決方案(若其描述不出來,也無妨;我們要是立馬感覺有解決方案,可以主動與用戶探討)。同時,該方案是否被接受,需視情況再定。

為了方便大家回看「知果日記」的往期文章,我做了一份「知果日記」日·常·分·享·錦·集,會持續更新,歡迎你收藏和隨時查閱。關注公眾號,聊天窗口發「錦集」就可以領取鏈接。

好啦,知果今天的分享就結束了,如果你喜歡今天的文章,歡迎點贊 + 在看 + 分享;如果你想和知果進一步交流,也歡迎下方 加我微信, 一起交流、進步~

我的書籍與你分享

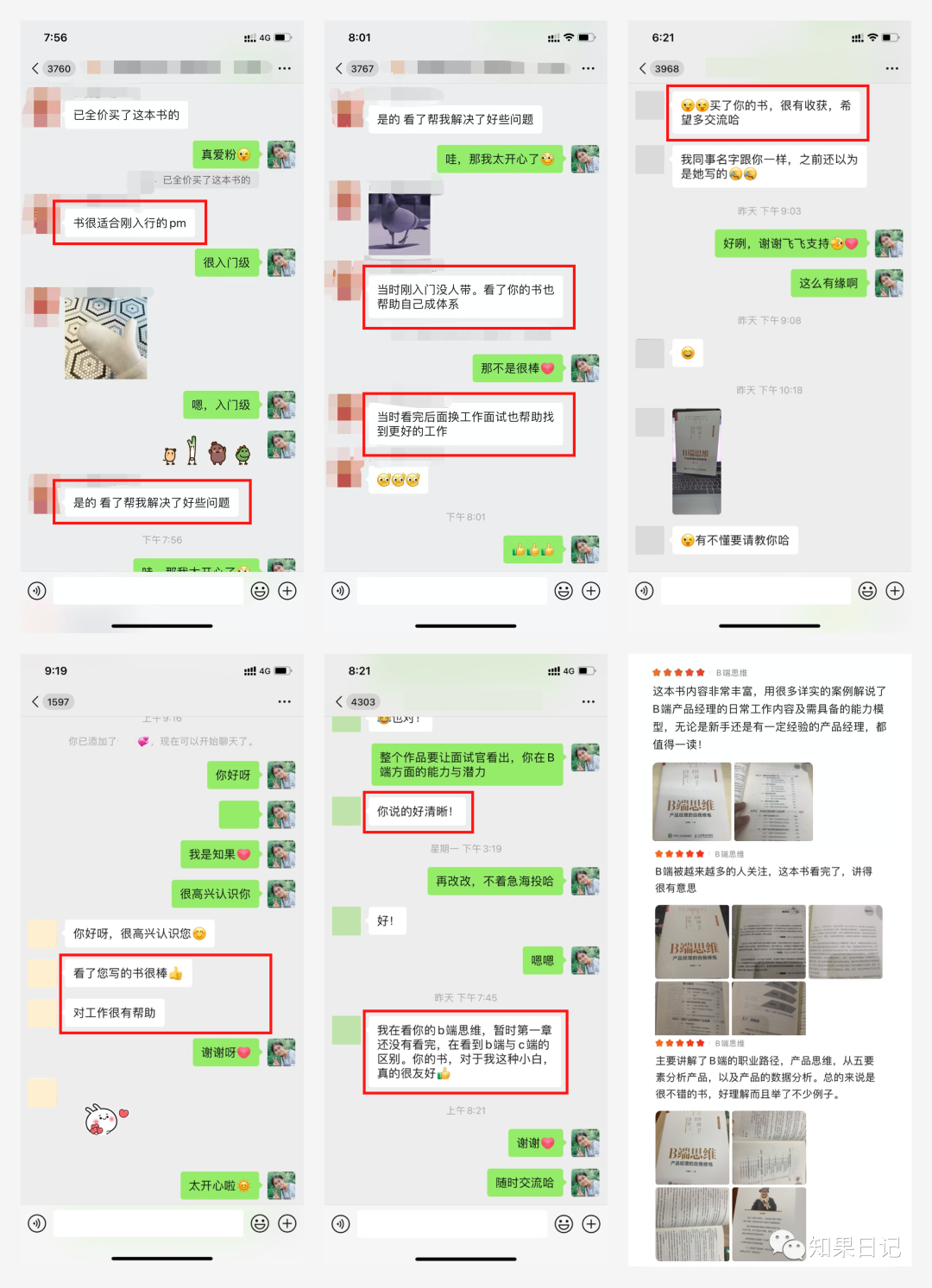

這是在我從業6年之際,寫的一本合適B端從業者(產品經理、設計師、研發工程師等)的入門書籍 《B端思維-產品經理的自我修煉》,已經再印數次。

前些日子,有一位剛入門B端沒有人帶的小伙伴,因為認認真真自學了《B端思維-產品經理的自我修煉》,不僅形成了自己的B端認知體系,也幫助他找到了更好的工作。當他和知果說到這事兒的時候,知果真的很為他開心。

還有一些剛入門B端的小伙伴,看了書以后,對B端的認知有了很大地提升,在工作中更游刃有余了。